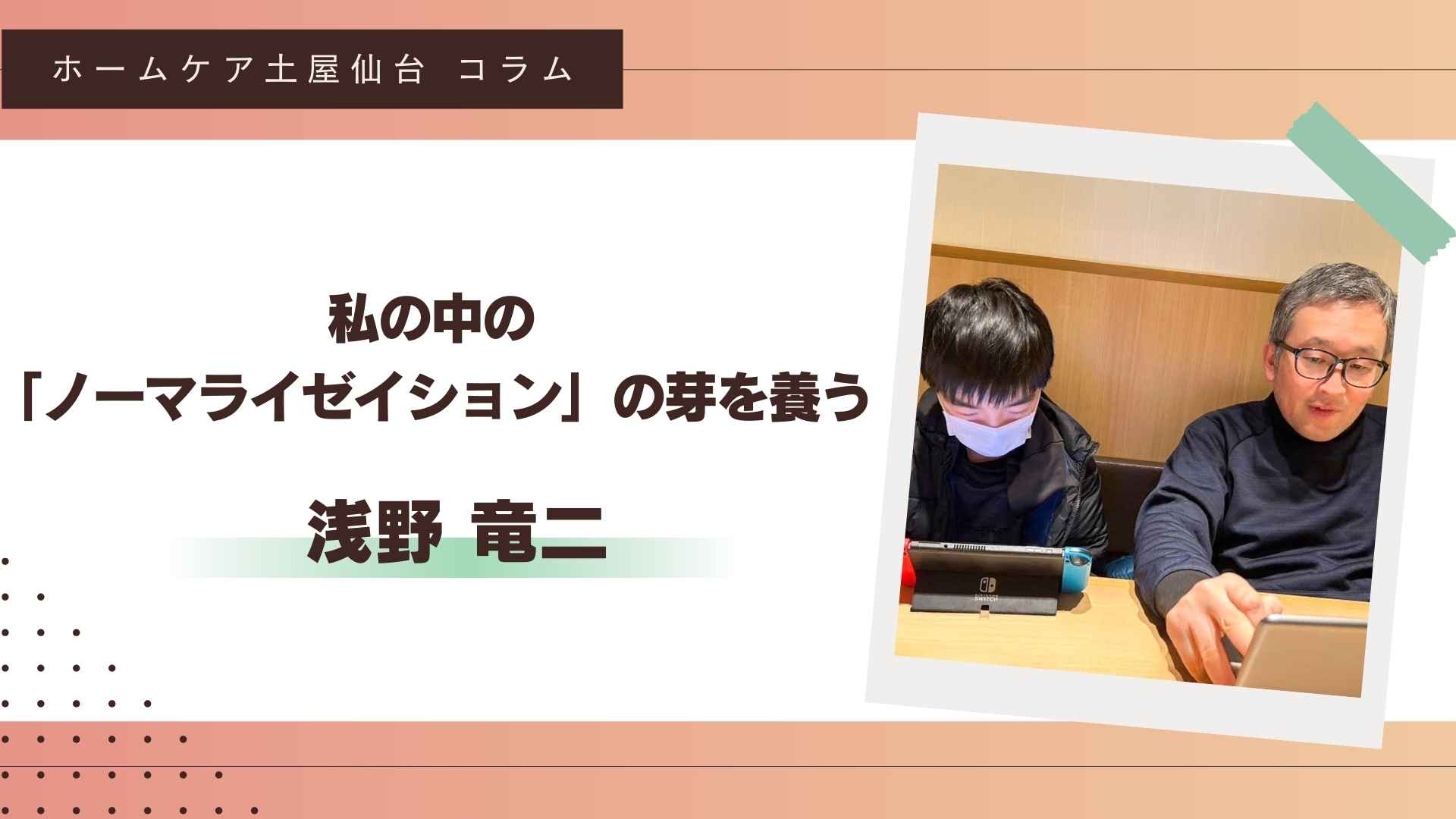

ノーマライゼーションと私~私の中の「ノーマライゼイション」の芽を養う~

浅野竜二

私の自宅近くにラーメン屋が1件あり、そこは就労支援B型事業所が経営するお店でした。

2020年のオープンだったそうですが、つい先日残念ながら閉店してしまいました。

味ももちろんですが、店員さんもとても丁寧で気持ちのいい接客でしたので、私も気に入って何度も食べに行っていただけに、閉店することを聞いたときはとても寂しい気持ちになりました。

2024年4月に民間事業者でも合理的配慮が義務化され、「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と定められました。

それによりノーマライゼーションがさらに進んでいくことが期待される中、先日ラジオで「無人化、ICT化と障害者」という話題が取り上げられていました。

視覚障害者は小売店の会計や飲食店の注文などでタッチパネルが使えないこと、加えてその場で困ってもスタッフが少なくて手伝いを頼めない、チケットのオンライン予約でも電話対応がないため利用できないという話や、

車イス利用の肢体不自由者は無人レジに手が届かない、聴覚障害者は券売機でインターホンでの問い合わせができないなど、不便な思いをしているとの話でした。

それを聞いてネット検索し調べてみると、たくさんの記事が上がっていました。

合理的配慮とは、「障害者の活動が制限される社会的な障壁があった場合、本人から申し出があれば過重な負担にならない範囲で個々の求めに応じることを指す」とありました。

そして記事内のアンケートでは、広く日常の場で「助けが欲しいと伝えたのに応じてもらえなかったことはあるか」について5割超が「ある」と答え、

「助けが欲しかったのに伝えられなかったことがある」とした人も6割近くに上り、困った時の相談先は「家族」「友人」「所属団体」の順に多く、「他人に相談したことはない」という回答も3割あったとのことでした。

法律の整備が進むことはもちろん大切ですが、なによりまず、社会の空気を作っている中の1人である私の意識が大切だと感じました。

◆プロフィール

浅野 竜二 ホームケア土屋 仙台

所属 ホームケア土屋仙台

令和4年6月1日入社

令和5年6月〜ホームケア土屋仙台管理者