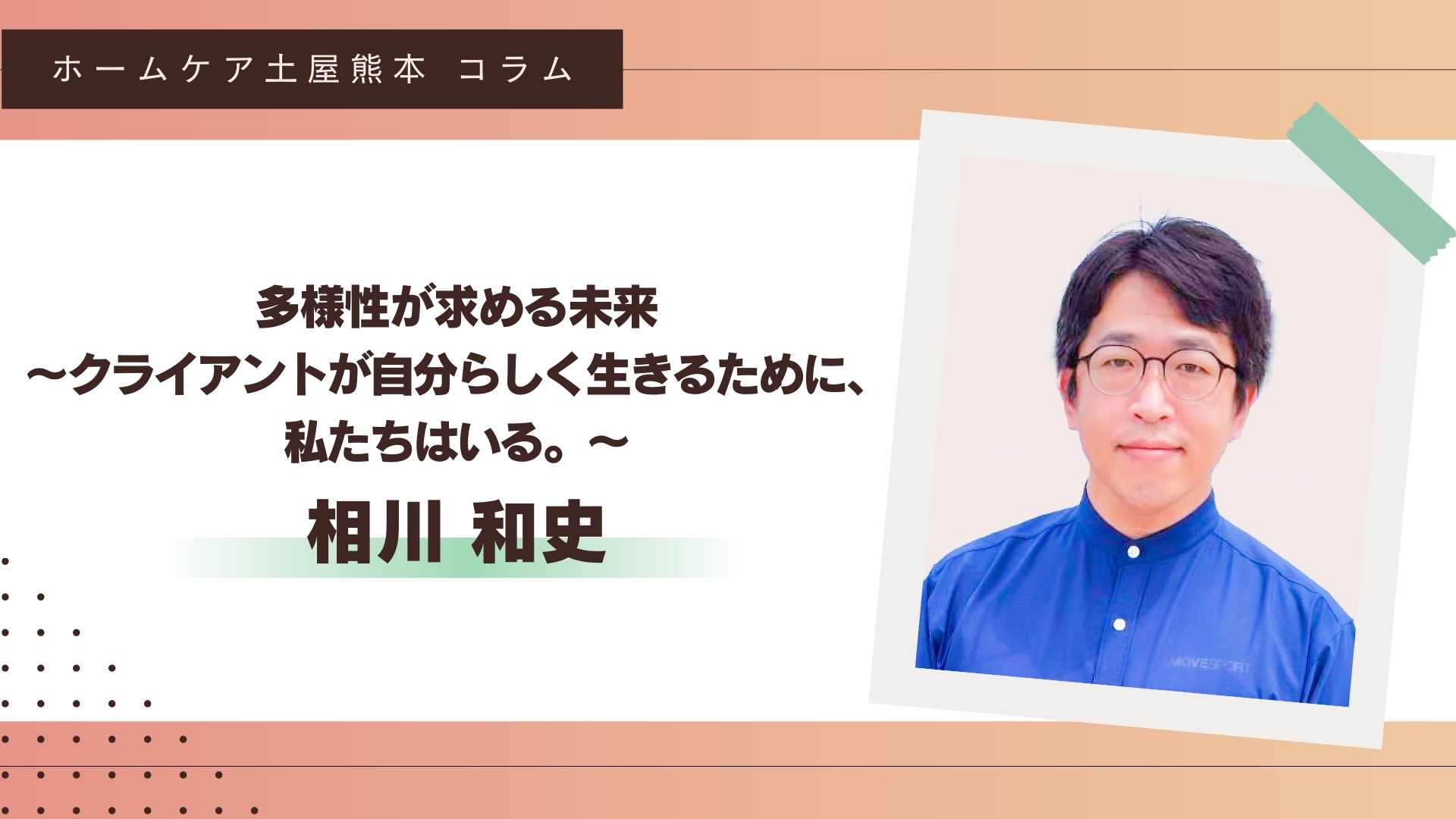

多様性が求める未来~クライアントが自分らしく生きるために、私たちはいる。~

相川 和史

昨今、巷でよく耳にする「多様性」という言葉ですが、何も新しいものではなく、福祉を生業とする私達にとっては、とてもなじみ深いものです。

1960年代の人種および女性差別撤廃などから、アメリカで概念として生まれ、日本でもその取り組みは2000年初頭から、多様な人材を受け入れる雇用等、企業経営において非常に盛り上がりを見せています。

介護施設における外国籍の職員の推移も以下のように著しく増加しており、人材不足と言われている介護・福祉の業界には、心強い存在になりつつあります。

[介護現場の外国籍職員の推移]

・2019年9月・・・16名

・2020年9月・・・343名

・2021年9月・・・3,947名

・2022年6月・・・10,411名

・2023年1月・・・17,066名

厚生労働省「介護分野における外国人受入実績等」

人種、性別、国籍など様々なものを、相互に認め合える世の中になるように、多くの国々が21世紀以降、より多くの人が手を取り合って生きるための取り組みを広げています。

このようなマクロな視点だけでなく、実際の介護の現場において、多様性を認め合うということを再認識するムーブメントが分野を問わず巻き起こっており、性別、生い立ち、年齢、疾病、症状、障害、福祉の制度などへの理解が年々深まっていることを、加速度的に肌身で感じています。

クライアントが人生を謳歌する上で、最重要といっても過言ではないエッセンスは前述した点に加えて、「如何にその人の『小さな声』を捉え、私達アテンダントが深い理解の上で応えることができるか」だと考えています。

私が重度訪問介護の現場において、「クライアントの多様性を認め受け容れる」実際の場面だと認識できるのは、目に見えた点以上に、相互理解や信頼を実感できる非言語でのコミュニケーションをとる場面です。

「先天的または後天的な重度障害により意思表示が難しい方が、アテンダントを介して自己決定できる」という点は極めて重要であり、福祉の分野を超えて、更に理解が深まってほしいと個人的に願っている点です。

人間は五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)で外部情報を受け取りますが、その8割は視覚によるものです。

それが故に「クライアントが自らの意思をどう伝えようとしているか。」それを「見て」理解しようとするがあまり、非言語コミュニケーションのうち、視覚だけに偏った結果、誤解を招くことも少なくありません。

クライアントは、言語的・非言語的コミュニケーションを問わず、様々な工夫を凝らして私達に伝える努力を惜しみません。

そのメッセージを捉えてお応えするために、五感をフル活用しながら、日々トライ&エラーをすることで、クライアント―アテンダント間の相互理解と信頼は深まり、ケアの質が高まると考えています。

そこで初めてクライアントにとって自分らしいやり取りが成立し、将来的に自分らしい生活に近づいていくのではないかと思います。

第三者が、当事者を100%理解することは「不可能」なのかもしれませんが、私達はクライアントの生活を支援する立場として、「100%の理解に近づける努力の上での継続的な支援」を行うことこそが、その人らしく人生を謳歌するための、唯一の手段であると考えます。

「ローマは1日にして成らず」です。

日々の関わりを大切に、クライアントの在宅生活を繋いでいくことで、クライアントが思い描く人生を進んでいると実感していただけるように、私達は、「小さな声」を五感で捉え続けていきます。

◆プロフィール

相川 和史 ホームケア土屋 熊本

所属 ホームケア土屋熊本 管理者

理学療法士、介護福祉士、保育士

陸上自衛隊を退職後、病院の介護職員・リハ助手をしながら専門学校に通い、理学療法士を取得する。

総合病院、特別養護老人ホーム、短時間通所リハ、有料老人ホーム、共生型デイサービス、放課後等デイサービス、児童発達支援、生活介護など、発達支援(療育)から高齢者介護まで、全世代の福祉に携わり、現在に至る。