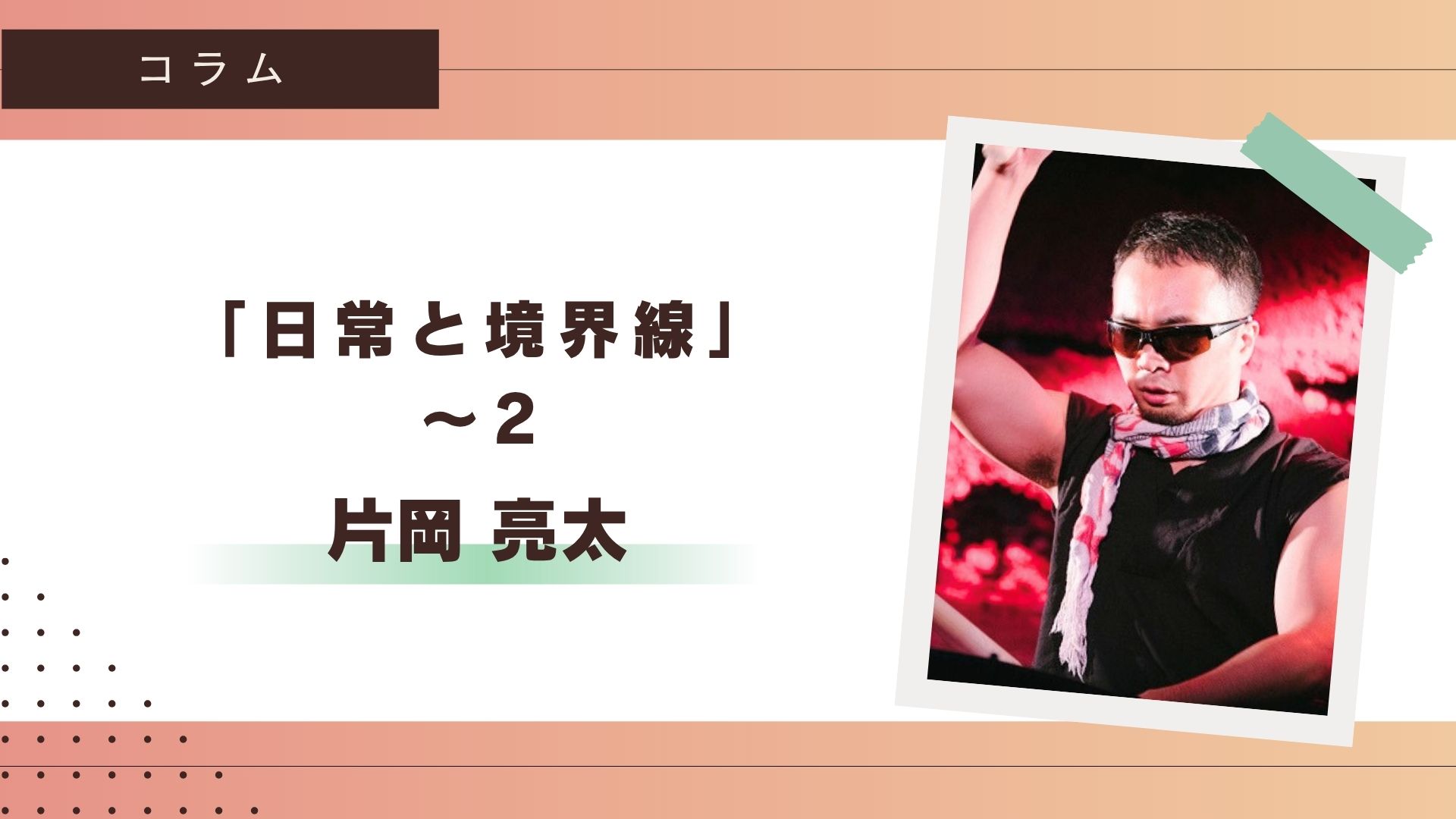

「日常と境界線」~2

片岡亮太

2011年9月、ニューヨーク市マンハッタンの地下鉄内には、何とも言えないピリピリした空気が蔓延していました。

それは、「今年の9.11にまたテロがあるかもしれない」という懸念を皆が持っていたから。

これが毎年のことだったのか、この年にインターネット上でそういった予想が流布されていた結果なのか、信じるに足る根拠があったのか、詳細は忘れてしまいましたが、当時一年間の在米期間中で、「せっかくニューヨークにいるなら、9月11日には、テロのメモリアルイベントにでも行ってみようか?」と思っていた僕は、そののんびりした認識が、かなりずれていることを思い知りました。

ニューヨーカーたちは、いまだあの日の恐怖を抱えている…。

9月11日当日はもちろん、その周辺はなるべく外出をしないことにしている人がたくさんいたようでした。

当時、レストランでのジャズの演奏を月に数度一緒に行っていた現妻の山村優子からも、彼女が懇意にしているミュージシャンが、9月11日に開催する予定だったライブへの出演を、「家族と一緒にいたいから」という理由でキャンセルしていたと教えてもらい、とても驚いたことをよく覚えています。

生々しいほどの「危機感」を皆が共有している。

けれど、そんな状況下で地下鉄を利用する僕の心の中には、強い警戒心だけでなく、ある種の「安心感」がありました。

なぜなら、「何かあっても、しっかり声を上げればきっと誰かが一緒に逃げてくれる」という確信があったからです。

というのも、ニューヨーク在住時、僕は外出中に困ったことがありませんでした。

助けが必要な瞬間、こちらが声をかける前に、「サポートは必要?」と誰かが話しかけてくれることが常だったし、「手伝ってもらえますか?」と僕が言えば十中八九、「もちろん」という声が返ってくる。

横断歩道で信号待ちをしていたら、停車中の車から人が降りてきて、「一緒に渡ろう」と言われることも日常茶飯事。

夜中にタクシーに乗れば、10代の少年にでも思われたのか、「こんな時間まで何をしていた?危ないだろ!?」と叱られ、当時暮らしていたアパートにつくと、「入口に入るまで見守っているから、早く行きなさい」と言い、料金すらも受け取ってくれない、そんなことも1度や2度ではありません。

(余談ですが、そのように暖かい出来事もある一方で、「目的地に到着したからビルの入り口まで案内するよ」とドライバーに言われ、ひとまず料金を渡し、そこまで誘導してもらった後、「お釣りをもらってないからちょうだい」と伝えた途端、「おいおい、何言ってるんだ、さっき渡しただろう!?忘れたのか?」と当然のように言い放ち立ち去る、そんな人もいるのがニューヨーク。

安心しきって、警戒心を解きすぎると痛い目を見る。そこに障害の有無は関係ない、だましだまされることも公平に生じる、そういう一面も持っています。)

ある時など、地下鉄のホームの端に必ず点字ブロックが敷いてある日本とは違い、ニューヨークでは、何もなかったり、あったとしてもはがれかけていることが多いので、念のためホームの際の位置を確認しておこうと、端に向かって歩き、白杖(はくじょう)を伸ばしかけたところ、まさに四方から手が伸び、僕を止まらせた後、「危ないよ!まだ電車来てないから」「どれに乗るの?私一緒に乗るわよ」「電車が来たら声をかけるから、そこから動かない方がいい」などなど、口々に言われました。

つまり、ニューヨークにおいて、一人で歩いている僕の存在は、多くの人の視界に当たり前のように入っており、「何かあったらいつでもサポートできるようにしておこう」という気持ちでいてくれる人が多かったということ。

そういう毎日だったからこそ、緊急事態が生じた場合、僕をその場に置き去りにする人は極めて少ないだろう、そんな予想が自然と立つ。

それが僕にとってのニューヨーク。

実際、9.11のテロの際、ワールド・トレード・センターのノースタワーの78階のオフィスで働いていた盲導犬ユーザーで全盲のマイケル・ヒングソン氏が、盲導犬のローゼルと共に、周囲の人の助力も得ながら、1400段以上の階段を降りきり、無事生還したことは、あまりにも有名です。

その際、「暗闇は自分の方が得意だ」と思ったマイケル氏が、「もし途中で停電になったら僕とローゼルが皆さんを安全に外まで案内するよ。特別に料金も半額にしておくね。」と、なんともアメリカらしいジョークを交えながら、他の人を励まして避難する瞬間もあったとか。

彼の手記によれば、無事ビルから出て、さらに倒壊するタワーからも逃げおおせたのちに避難した地下鉄の駅の中では、「粉塵で何も見えない!ホームに落ちるかもしれない!」とパニックを起こしていた女性の声を聞いて、「自分は全盲で、今盲導犬と一緒にいるから、安全は確保できる」と声をかけて、しばし一緒にいたそうです。

つまり、有事の際、障害のある人が、一方的に助けられるだけでなく、適宜役割を果たせるほどの土壌がアメリカにはあるということ。

翻って日本はどうでしょう?

東日本大震災の時、海辺に立つ障害者施設を利用していた車椅子ユーザーの方達を助けるため、近所の人が急いでやってきて、利用者さんたちを背負って逃げ、皆助かったという話や、震源地からは離れていたものの、交通網が全てストップしてしまった都心で働く視覚障害者の人たちが、多くの人の力を借りて、無事に帰宅できた話などは多数聞きます。

でもその逆、「障害のある人が、避難する人たちを助けた」という話は聞きません。

そして、障害のない人と比較したとき、障害のある人の死亡率は、なんと倍に匹敵したとも言われています。

もちろん、局地的に生じたテロと、広域に被害をもたらした地震や津波を同一視してはいけないとは思いますが、マイケル氏が「ここは自分が皆を励まさねば!」と思えるくらいの環境が、日本全国に当たり前に根付いていたとしたら、3月11日に助かった障害のある人もいるのではないか?そう思えてなりません。

現在、各地で講演をしたり、この連載を始め、各所で言葉を発信している僕ですが、表向きの目的は、「多様性の充実のため」「差別をなくすため」「障害に対する理解促進のため」等々、社会に目を向けたものを掲げているものの、もっと深いところでは、演奏や講演で初めての場所へ行った際、自然災害や大きな危険に遭遇したとしても、誰一人躊躇することなく、一緒に逃げようと思ってくれる、そういう空気を作りたい、そんな思いがあります。

つまり、極論を言えば自分のための活動と言っても過言ではない。

でもそれによって、僕以外の障害のある人や、マイノリティ性を有する人が一人でも多く助かる基礎を作れるなら、それで良いではないか!僕はそう考えます。

自分本位な思考かもしれませんが、「有事の時に、僕も助かりたい!」というのは、切実な思い。

そんな気持ちと共に、これからも全力の発信を続ける所存です!!

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。