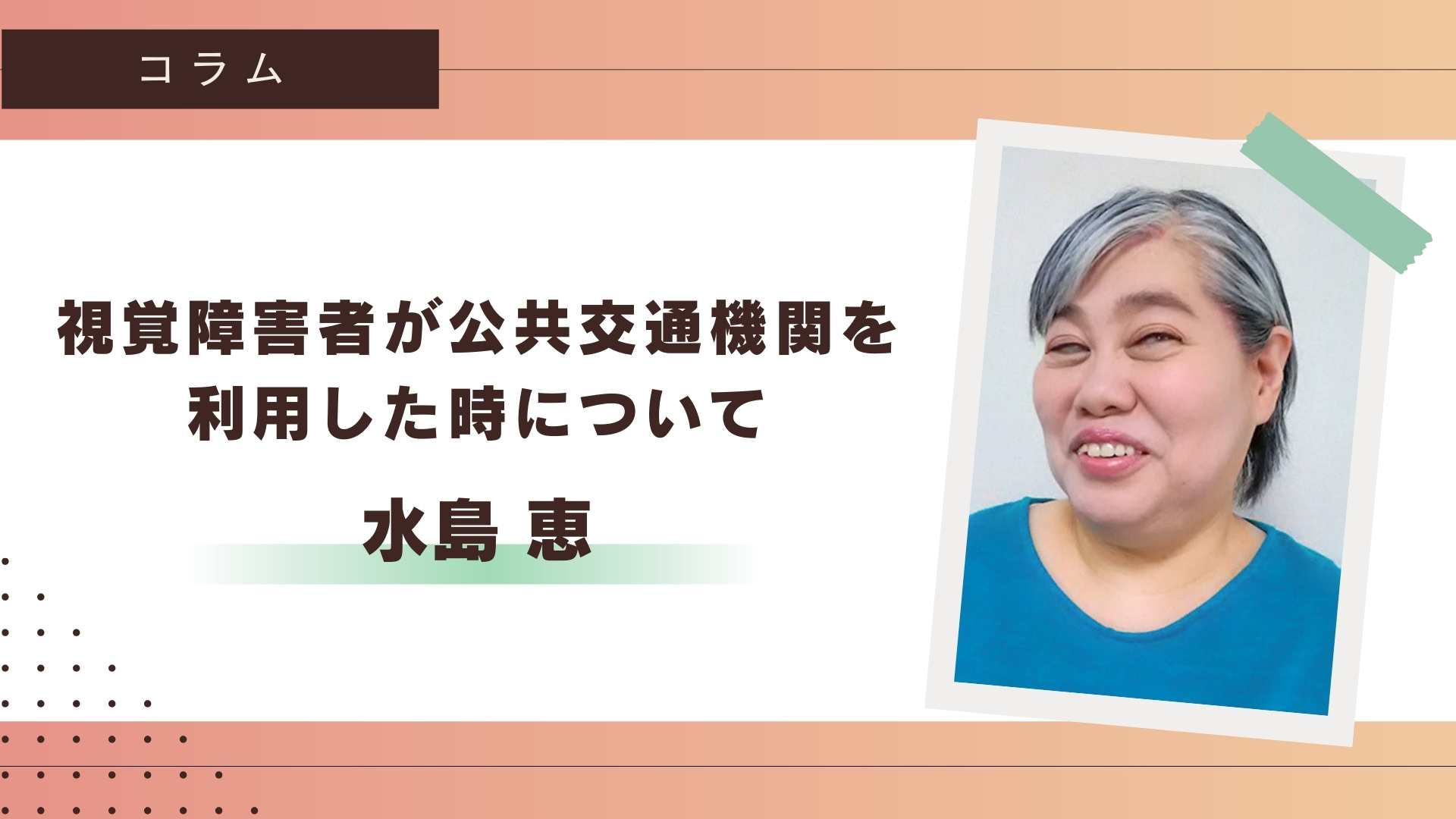

「視覚障害者が公共交通機関を利用した時について」

水島恵

今回は私が日頃利用するバスに乗車した時の経験をテーマにしてみます。

35年前に京都市から結婚を機に岡山市に移住しました。

京都市では市バス・地下鉄・阪急・京阪を利用していましたが、中でも市バスを利用することが多かったです。

1つのバス停で乗車位置に立っていれば、バスが連なって到着しても各バスが定位置に止めてからドアを開けてくれるので行き先案内も確認しやすくドアも探しやすかったです。

学生のころで若いにも関わらず、視覚障害者と分かると席を譲ってくださる方が多かったです。

自分より年齢がかなり上の方に譲られると複雑な思いでした。

折角の行為を無駄にしては申し訳ないと座るのが恒例でした。

岡山市に移住して、まだ地理もわからず外出する時はどきどきでした。

自宅からバスに乗る時は特に困りませんでしたが、岡山駅などバスターミナルで乗車する時はとまどったものです。

連なってきたバスは、前車はバス停の定位置に止まるので自分が乗りたいバスであれば案内も聞こえてスムーズに乗車できます。

しかし後車のバスは京都市の時のようにバス停に移動してからドアを開けてくれるのではなく、前車のバスの後ろに付けたまま、

つまりバス停から離れた位置でドアを開けるので見えている人には乗車したいバスなのかが分かり、駆け寄ることができますし、降りた位置も分かるので問題なしです。

でも私たち視覚障害者は大音量の案内でもなければバス停の側にもう1台バスが来ていることが分かりませんし、周囲が賑わっている所ならバスに気付かない可能性もあります。

当時はあまり声掛けをしてくださる方もなく、乗り損ねたかもしれないという経験もしました。

ここ10年くらいはバス停に立つと「どちらへ行かれますか?」や「○○行きが来ましたよ」と声掛けしてくださる方がずいぶん増えました、それだけでバスに乗車する不安が消えて楽になります。

始発だと心配はないのですが、路線途中のバス停から乗る時にすごく判断に困るのは、どこの座席が空いているか満席で立っている方がどの辺にいるかが分からなくて、自分がどうすれば良いか判断がつかないことです。

これも最近は運転手さんがステップを上がった瞬間に「正面1つ前の手前が空いてます」と教えてくださったり、

お客さんが「隣にいらっしゃい」と手を出してくださったり、「ここどうぞ」と譲ってくださってその方は少し離れた空席に座られた気配を感じることもあります。

四半世紀もたてば外出の時の不安やストレスがずいぶん減りました。

当事者団体からバス会社にバス停での止め方や声掛けの要望を気長に続けた成果なのでしょう。

いまから25年前くらいに岡山市内で経験したことは、今でも思い出すと腹立たしくかなしくなります。

そのお話は次回に語ります。

◆プロフィール

水島 恵

水島 恵(59歳)

岡山市在住

視覚障害(先天性緑内障)

岡山県UD推進アンバサダー

指圧・あん摩・マッサージ師

着付け1級(認定)

趣味は編み物、料理(特にスイーツ)、カラオケ、旅行、和装、講演・講座巡り