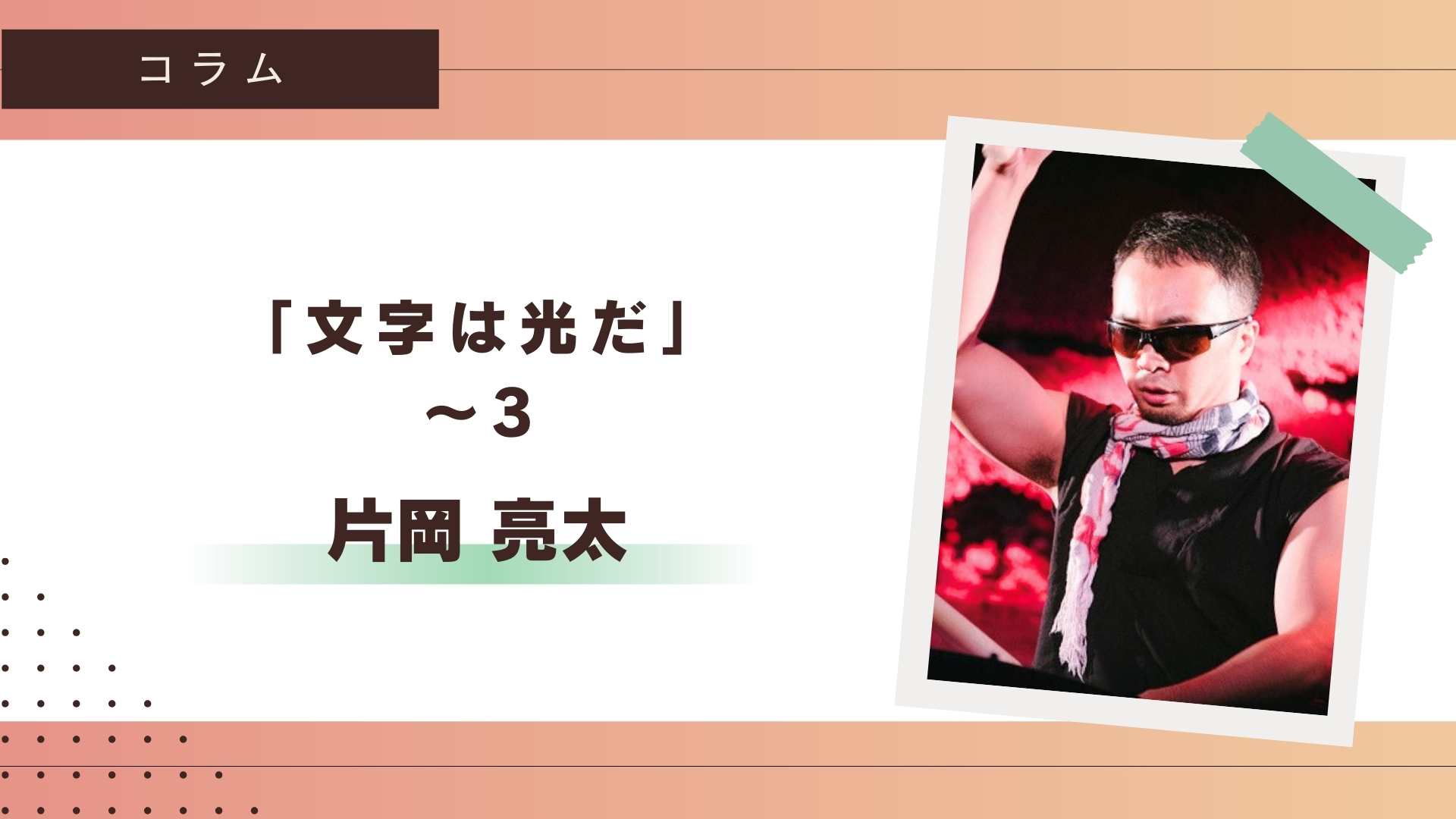

「文字は光だ」~3

片岡亮太

今年、2025年は、点字が発明されてちょうど200年の年に当たります。

考案したのはフランス人のルイ・ブライユ。

幼い時の怪我が原因で失明したルイ・ブライユは、盲学校に入学した後、当時、軍の暗号として作成された「ソノグラフィ」という、アルファベットを12の点で表記する文字に出会い、

それをもとに16歳という若さで、今日の点字の基礎となる、六つの点から構成される文字の仕組みを開発したそう。

日本では、ルイ・ブライユが考えた点字のシステムを五十音に適応させた形式のうち、東京盲唖学校の教員であった石川倉次(いしかわ くらじ)が作ったものを、1890年に日本語の点字として採用しました。

ご存じの方も多いでしょうが、点字は縦三つの点が2列、左上から左下にかけて、1、2、3の点、右上から右下にかけて、4、5、6の点と呼ばれている、

計六つの点の組み合わせで構成されており、それによって、あらゆる文字や数字、記号や音符までもを表すことができます。

ただ、当然、点の配列のパターンは有限。そのため、同じ点の並び方に、違う読み方を持たせる必要が出てきます。

例えるなら、横棒が一本書かれていた時、それを皆さんが場面に応じて、漢数字の一や、カタカナの延ばし棒、数式のマイナスとして読み分けていることに近いかもしれません。

点字の場合には、「ここからは数字です」とか、「ここからはアルファベットです」、「ここから楽譜になります」等、事前に読み手の頭を切り替えるための記号を置くことで、点の意味を変化させます。

また、数字やアルファベット、音符や一部の記号は、世界共通で広く使用されているので、例えば僕が、点字で英文を書いた場合、それを海外にいる人にも読んでもらうことが可能。

だから、国際化が進む現在の日本の状況を考えるなら、バリアフリーの一環として、エレベーターのボタンや駅の階段の手すり、各種商品のパッケージなど各所に付与されている点字は、

もしかすると今後、アルファベット表記にした方が、旅行に来た海外の視覚障害者にも適応できるのでは?とも思います。

さて、そんな点字、実は「指」だけで読まれている文字ではありません。

目が見える人ならば、点の配列を目で確認して読むことができるので、点字を使用する生徒の指導に長年関わっている視覚特別支援学校の先生の中には、

点字が書かれた紙を目で見て、まるで活字を読むかのように滑らかに読んでいる方がたくさんいます。

さらに、「口」で読まれる方もおられます。

よく知られているのは、ハンセン病の患者として、強制収容されていた「元患者」の方たち。

病気の影響で失明しても、末端の感覚障害のために、指先で点字を読むことができなかった方たちが、唇や舌の感覚を用いて、点字を習得されたそうです。

そのことを「光を得た」と、手記の中で語っておられる方もおり、失明後、文字を失っていた時期がある僕も、その言葉には深く共感しています。

つい先日は、視覚障害のあるハンセン病元患者の皆さんが、唇で点字を読んでいたという事実に、光を見出した人もおられたことを知りました。

僕も半年に一度程度リポーターとして出演させていただいている、NHKラジオ第2「視覚障害ナビラジオ」の1月26日放送回で、藤野高明さんという、現在86歳の男性のインタビューを聞いた時のこと。

藤野さんは、幼いころに不発弾の暴発により両目の視力と両手首を失われたため、「手の指で点字を読めないから、盲学校には入れない」と入学を拒否されてしまうのですが、

十代後半の時に、ハンセン病の元患者の方たちが唇を点字で読むことを知り、ご自身もそれに挑戦したことで、点字を習得されたそう。

また点字用のタイプライターを肘から先で操作することも覚え、文字を書くこともできるようになり、そこから学問を収め、後に教員となり、長年教壇に立たれていたとのことでした。

そんな藤野さんはインタビューの中で、「点字は面白い、美しい。光であり、魔法のようなもの」と生き生きと語られていました。

このように、200年前に誕生して以来、たくさんの人の「光」となってきた点字、日本では徐々にすたれてきているのが実情のようです。

最新の調査によると、日本国内に27万3千人いるとされる視覚障害者のうち、点字使用者は1万9千人、一割にも満たない水準とのこと。

その背景には、27万3千人の中に弱視の方もいること、大人になってから、とりわけ御高齢になってから失明した場合、指の感覚が順応しきれず、点字の習得に至らない方がおられること、

そして、「文字は光だ」~1で書いた各種アプリや、パソコン、スマホなどの音声読み上げ機能が充実してきたため、点字を使わずとも生活できる時代になってきたことなどの影響があるのだと思います。

点字を使わなくても困らない、そういう社会になっているのは率直に素晴らしいこと。

でも一方で、点字という、僕たちにとってかけがえのない、大切な文字が、その存在意義を弱めているのだとしたら、そのことに一抹の寂しさを感じずにはいられません。

だから、その光に道を照らしてもらった一人として、今僕は、新たな点字の使用法に挑戦しています。

それは、「点字をリズムに変換する」こと。

文章ではうまく表現しづらいのですが、点字で書かれた言葉を、その突起部分だけ、拍子に合わせて、まるでもぐらたたきのような感覚で叩いていく、そのようなイメージで太鼓のフレーズを作れないか、と発想したのが始まりでした。

挑戦してみると、これがなかなかに面白い。

和太鼓の演奏として、純粋に格好良いリズムであるだけでなく、まるでモールス信号のように、奏でられる音そのものが、意味を持つ。

視覚障害と点字、そして音楽が融合して生まれるアプローチに、近年の僕は夢中です。

「点字作曲法」と僕が呼んでいるこの方法で、一昨年、都内の視覚特別支援学校の教え子たちと楽曲を創作した際には、一人の生徒が作ってくれた言葉をもとに、以下のようなフレーズを作りました。

ーーーーーーー

携帯持ってさ旅をしようよ

写真たくさん一年速いね

未来へ

未来へ

未来へ

未来に

ーーーーーーー

この詩のような言葉たちが、僕と生徒たちにとっては楽譜。

自己満足にすぎないかもしれませんが、明確な根拠を持ったフレーズで曲が構成されていることによって、リズム音楽の新たな可能性をも切り開いているようにさえ感じています。

最近の僕自身の舞台の中核をなしている『光』という大太鼓の独奏曲にも、点字の六つの点を星に見立てた「むつほし」という言葉や、「光」、「黎明」等、点字の誕生によって、多くの視覚障害者が人生を切り開いていったこと、

それが視覚障害者の歴史において夜明けのような意味をもたらしたことなどに、僕なりの敬意を表した言葉がもとになっているリズムをちりばめました。

この曲を打つ度、自分自身や太鼓、撥(ばち)はもちろんのこと、生まれる音にも、これまでの楽曲にはなかった独特の熱が宿っている気がしています。

それがお客様にも伝わるのか、『光』を打ち終えた後には、必ず大きな拍手が響きます。

それもまた、点字が与えてくれる光の一滴なのでしょう。

僕はそう信じています。

つづく

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。