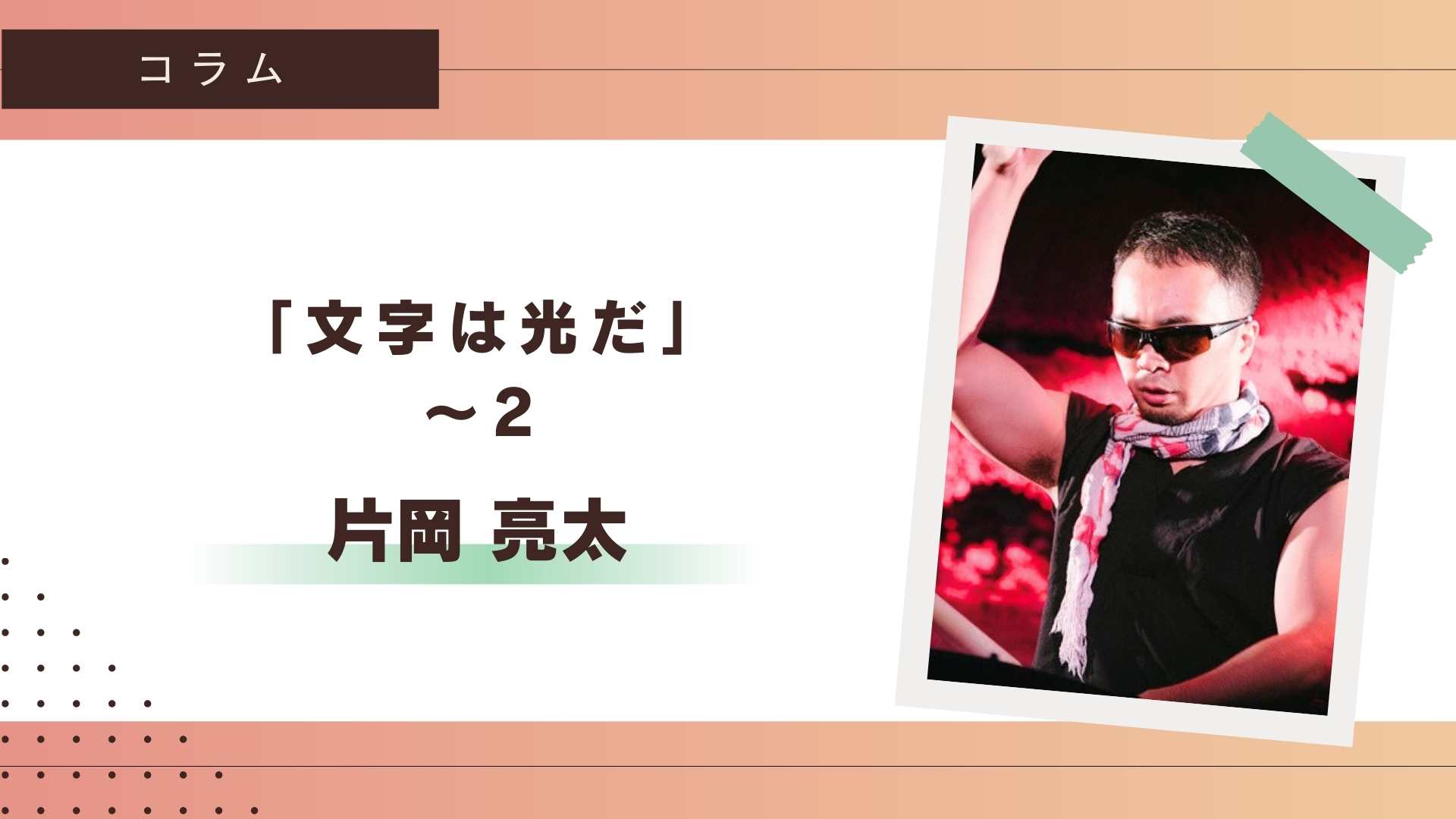

「文字は光だ」~2

片岡亮太

1994年の秋、小学4年だったある日、当時通っていた一般の小学校でいつも通り過ごしていたさなか、突然網膜剥離を起こし、ものの一時間くらいで、何も見えない状態になってしまった僕。

あの日からの数か月とは、今考えると、「文字を失っていた期間」とも呼べる日々でした。

毎日、食い入るように見ていた雑誌、目を疲れさせながら読んでいた教科書、自宅の居間のソファに置かれた新聞、テレビニュースに表示されるテロップや、大好きだったスーパーファミコンのゲームの画面に現れるキャラクターたちのセリフ…。

あらゆるものが持つ「文字」が、失明の瞬間から、僕にとって直接的には意味を持たないものになりました。

それらの文字を読んでくれる人がいたり、誰かが話題にしてくれない限り、自ら積極的に文字で書かれた情報を得る術がない。

もし弱視の頃、僕が読書好きだったとしたら、視力を失ったことのショックは、より大きかったかもしれません。

ある意味幸いだったのは、強度の弱視だったこともあり、もともと目で何かを見続けることがつらかったため、代わりに耳から情報を得る習慣を身に着けていたこと。

幼いころから、カセットテープで、童話の朗読や子供向けのコンテンツを聞くことが好きだったし、ラジオを聞くことにも興味を持っていました。

さらには、2歳上の兄が「本読み」の宿題として、国語の教科書を音読している声を何度か聞いているうちに、文章を丸暗記していることがよくあり、「教科書は読むより覚えた方が楽なのでは?」と思っていたほど。

そういう背景がもともとあったので、失明後、学校に行くことができず、家で過ごしていた時、母が図書館で借りてきてくれた、『赤毛のアン』や『ピーターラビット』などの朗読CDや、たまたま家にあり、祖母が読んでくれた、

あの頃、再放送されていたアニメ『ガンバの冒険』の原作である児童図書、『冒険者たち ガンバと15ひきの仲間』を聞くことを楽しいと思いながら、毎日を過ごせていたのだと思います。

音楽に本格的な関心を抱くようになるのもこのころのこと。

もしかしたら、声や音に耳を傾け、物語や曲の世界に集中することで、自分が置かれている境遇から心を避難させていたのかもしれません。

だから、そういうものが傍にない時間帯は不安でした。

例えば日曜の夜中、たまたま目が覚めてしまい、ラジオでも聞こうとスイッチを入れても、毎週日曜の深夜には番組を放送している局がなく、いくらダイヤルを回しても何も聞こえない。

その瞬間、夜の静けさと視界を埋め尽くす闇とが、徐々に身体を侵食していくような恐怖にかられ、何度も泣いていた記憶があります。

きっと、子供ながらに、突如全盲になったことにより精神が不安定になっていたのでしょう。

そんな状況を一変してくれたのが「点字」でした。

点字の存在を認識したのは、5年生への進級のタイミングに転校することが決まっていた地元の盲学校(現 視覚特別支援学校)を見学した時のこと。

後に同じ学校の仲間となる、僕と同じく全盲の児童・生徒たちが、すらすらと点字で書かれた教科書を読んでいる。

その速度は、弱視だった時、一文字ずつゆっくりとしか本を読めなかった僕のそれとは比較にならない。

あの瞬間の驚きはきっと一生忘れないでしょう。

「君もすぐにこうなれるよ」

そう、校長先生に言われた時、失明して以来、初めて心に光が差したように感じました。

以前も記事の中で書いたことがあるかもしれませんが、視力を失ってからの出来事は、小学6年での和太鼓との出会いまで記憶があまり整理されておらず、時系列がはっきりしていないことも多いので、詳細は間違っているかもしれませんが、

確か、その見学の後、学校からの勧めで、転校より早い段階から母が点字を覚えてくれ、日本の点字の50音の形がどういうシステムで構築されているのかを僕にも説明し、その理屈はある程度理解したうえで、盲学校に入ったのだと思います。

そのかいあって、点字を覚えること自体は、一か月も経たないうちに終えていました。

問題は読むこと。

皆さんもご存じ、あの小さな点の集合を、指で触っただけで「文字」として認識するなんて、そう簡単にはできません。

当初は、いくら触っても、「なんかざらざらしてるなあ」くらいにしか感じられませんでした。

ですが、「線上に並んだ点が途切れた場所を見つける」というようなごく初歩的な課題からはじめ、少しずつ触覚を育てていくと、だんだん、システムとしては理解していた点字の形と、指で触れている点とがつながってくる。

まだ10歳で、感覚の適応が早かったことの影響と、あの見学の時に聞かせてもらった友人たちの音読のように、すらすらと本を読めるようになったら、

自分の人生で初めて、文字を自由に楽しめるようになるのではないかというワクワク感、そして何より必死だったことが功を奏したのでしょう。

糸口をつかんでからは、急激に点字の認識がスムーズにできるようになり、1学期が終わるころには、つたないなりに、でも間違いなく弱視の頃よりも速いスピードで、教科書を音読できるようになっていました。

転校から半年ほどが経った頃だったと思いますが、不意に「アメリカ」という言葉を思い浮かべた時、それまでは当たり前のように、カタカナの「アメリカ」が脳裏に浮かんでいたのに、

その形状は薄くしか像を結ばず、それよりもはるかに濃く、点字で書かれた「アメリカ」という形が、映像として想起されていることに気づいたことがあります。

思えばあれが、本当の意味で僕が新たに点字という「文字」を習得した瞬間でした。

「なんだかざらざらしている」

当初はその程度にしか感じられなかったものが、僕にとっての文字になり、それに触れることでたくさんのことを学んだり、たくさんの物語を読めるようになったことは、言葉にならないほどの幸福でした。

かつて、心細くて泣いていた一人ぼっちの夜も、絶好の読書タイムに。

布団の中で点字の本に指をなぞらせるだけで、脳裏には物語の世界が広がる。

「眠くなるな!」と思いつつ、むさぼるように物語の続きを読んでいたことは良い思い出です。

もちろん読むだけでなく、僕自身もたくさんの点を打ち、多くの言葉を書きました。

目を疲れさせることなく、思いのままに文章を綴れる、そのことに感動したことをよく覚えています。

あれから30年経った現在、本を読むことも文章を書くことも、僕の人生には欠かすことができません。

そんな今があるのも、点字があったからこそ。

幼いヘレン・ケラーが家庭教師のアン・サリバンによって、水が「Water」という名前を持っていることを知り、それが言葉を獲得する端緒になっていくように、

僕にとっては、点字の会得こそが、世界を切り開くための大きな鍵を手にしたに等しい出来事でした。

つづく

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。