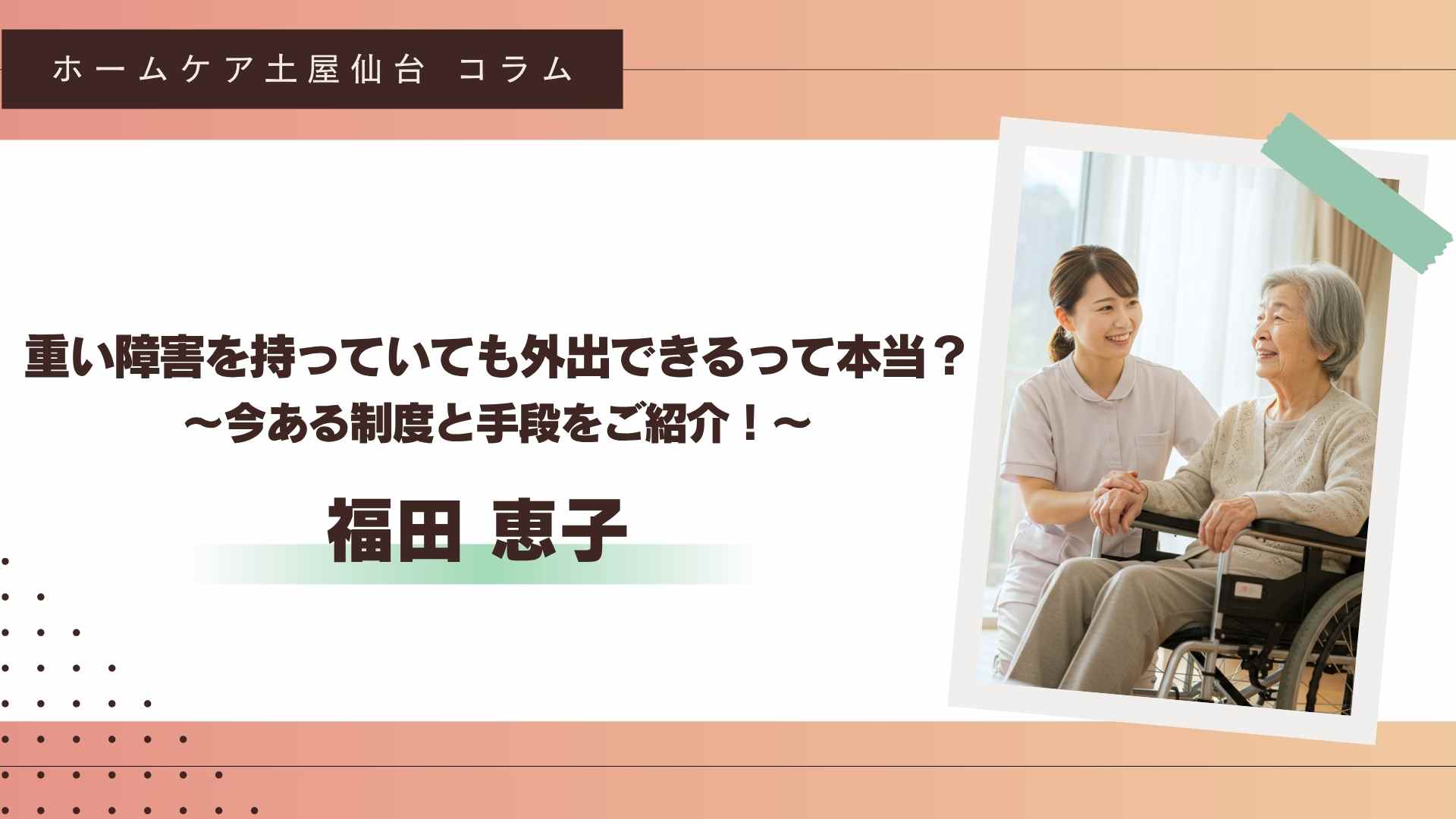

重い障害を持っていても外出できるって本当?~今ある制度と手段をご紹介!~

福田 恵子

皆さんは街中で、自分の思うように外出を楽しんでいる障害者の方に出会ったことはありますか?

「重い障害を持っていたら、外に出るのは難しいのでは?」または「どうやって外出しているんだろう?」と疑問に思われる方は多いかもしれません。

でも実は現在、重い障害を持っていても外出できる方法が存在しています。

たとえ身体的な制限があっても、適切なサポートや設備があれば外出することは十分に可能です。

さらに、多くの施設では、障害者向けの特別なサポートを提供しているところも増えてきました。

例えば、ショッピングモールや映画館では、車椅子用の席や専用の入り口を設けていることがあります。

バリアフリーの施設、介護タクシー、移動支援サービス、テクノロジーの活用など、さまざまな手段が進化・普及し、外出しやすい環境が整いつつあります。

全ては書ききれませんが、現在の主な設備やサービスを見ていきましょう。

- バリアフリーの整備

近年、障害を持った人々が外出しやすい社会づくりが進んでいます。

例えば、バリアフリー設計の公共交通機関や、車椅子でも利用できるトイレ、段差をなくすためのスロープの設置など、障害を持つ人々にとって大きな助けとなっています。

これらの設備が整うことで、外出時の不安が軽減され、より多くの場所にアクセスできるようになります。 - 介護タクシーや移動支援サービス

重い障害がある場合、公共交通機関の利用が難しいこともあります。

しかし、介護タクシーや移動支援サービスの利用により、車いすのままで外出が可能になります。

介護タクシーは、車いす専用のリフト付きの車両を使って家まで迎えに来てくれます。

これにより、自力では移動が難しい方でも、安全に目的地まで移動でき外出の際の安心感をもたらしてくれます。 - テクノロジーの力を活用

障害を持っていると、外出時にさらに助けが必要になることがあります。

そんな時に頼りになるのが、テクノロジーの進化です。

例えば、音声認識技術やAIを活用した支援機器、スマートフォンアプリによるナビゲーションシステムなど、さまざまなテクノロジーが外出をサポートしています。

さらに、バリアフリー対応のロボットや、視覚障害者向けの音声ガイドなども開発されています。

これらの技術は、障害を持つ人々がより自立して外出できるように助けてくれます。 - 介助者の存在

もちろん、重い障害を持つ方が一人で外出するのは難しい場合もあります。

しかし、介助者やサポートスタッフがいることで、外出が現実のものとなります。

介助者が同行することで移動がスムーズに進み、外出先でも安心して過ごすことができるのです。

最近では、介助者を派遣するサービスも増えており、個々のニーズに応じたサポートが受けられるようになっています。

こうしたサービスは、障害を持つ方々の外出の自由度を大きく広げています。 - 外出を支援する地域コミュニティ

地域ごとに、障害者の外出をサポートするコミュニティも増えてきています。

例えば、障害者が集まるイベントや、地域のボランティア活動などがその一例です。

これらの活動は、障害を持っている人々が社会とつながり、孤立を防ぐ大きな手助けとなります。

また、地域内で障害を持つ人々を支援するネットワークが強化されることで、外出しやすい環境が生まれています。

<実際の移動支援の課題>

と、ここまで書いておきながら、実際に移動支援に携わってみると主に環境面で考えさせられる場面も多く、残念な気持ちになることがあります。

今まで、電動車いすを使用しているクライアントの移動支援に携わってきましたが、障害者の立場、目線に立って考えられていない構造になっていることが多くあります。

角度の大きい急なスロープ、狭い歩道にガタガタの道、多目的トイレ一つをとっても、とりあえずという感じにつけられた使いづらい手すり、届かない流すボタンと鍵、手が洗えない洗面所など、

設備やインフラが理論上は整っていても、実際にはそれが利用者にとって十分でないことが外出することへの障壁になってしまっているのではないでしょうか。

それは言うまでもなく、作る側の一方通行的な見方で設計されたもので、決して当事者の声が反映されたものではありません。障害を持つ方が外出する際には、事前に入念な下調べを行いますが、移動がスムーズか困難かにより選択肢が限られてしまいます。

<外出の心理的な影響と意識改革の必要性>

外出することの重要性は、物理的な移動にとどまらず、心理的な面でも大きな影響を与えます。

社会とのつながりを感じることは、孤立感の軽減や精神的な健康を保つために欠かせません。

また、外出を通じて自分の能力を再確認することもあります。

それとは反対に、外出することに対する不安や恐れなど多くの心理的要素が絡んでおり、外出の動機や障壁に影響を与えているのではと思います。

障害を持つ方々が外出しやすい環境を作るためには、単に物理的なインフラを整えるだけでなく、社会全体の意識改革も欠かせません。

障害者の視点を取り入れた設計を推進するために、障害者自身が意見を述べる場や、積極的に参加できるプラットフォームの提供、そして何より両者のコミュニケーションが重要です。

福祉関係者や自治体などが連携し、障害者が感じる困難に耳を傾け、実際のニーズに即した改善策を打ち出し、障壁を一つずつ取り去っていくことができたら、重い障害を持っていても外出の楽しさや自由を、より感じることができるのではと思います。

◆プロフィール

福田 恵子 ホームケア土屋 仙台

令和4年6月1日入社

ホームケア土屋仙台所属

令和4年2月〜サービス提供責任者