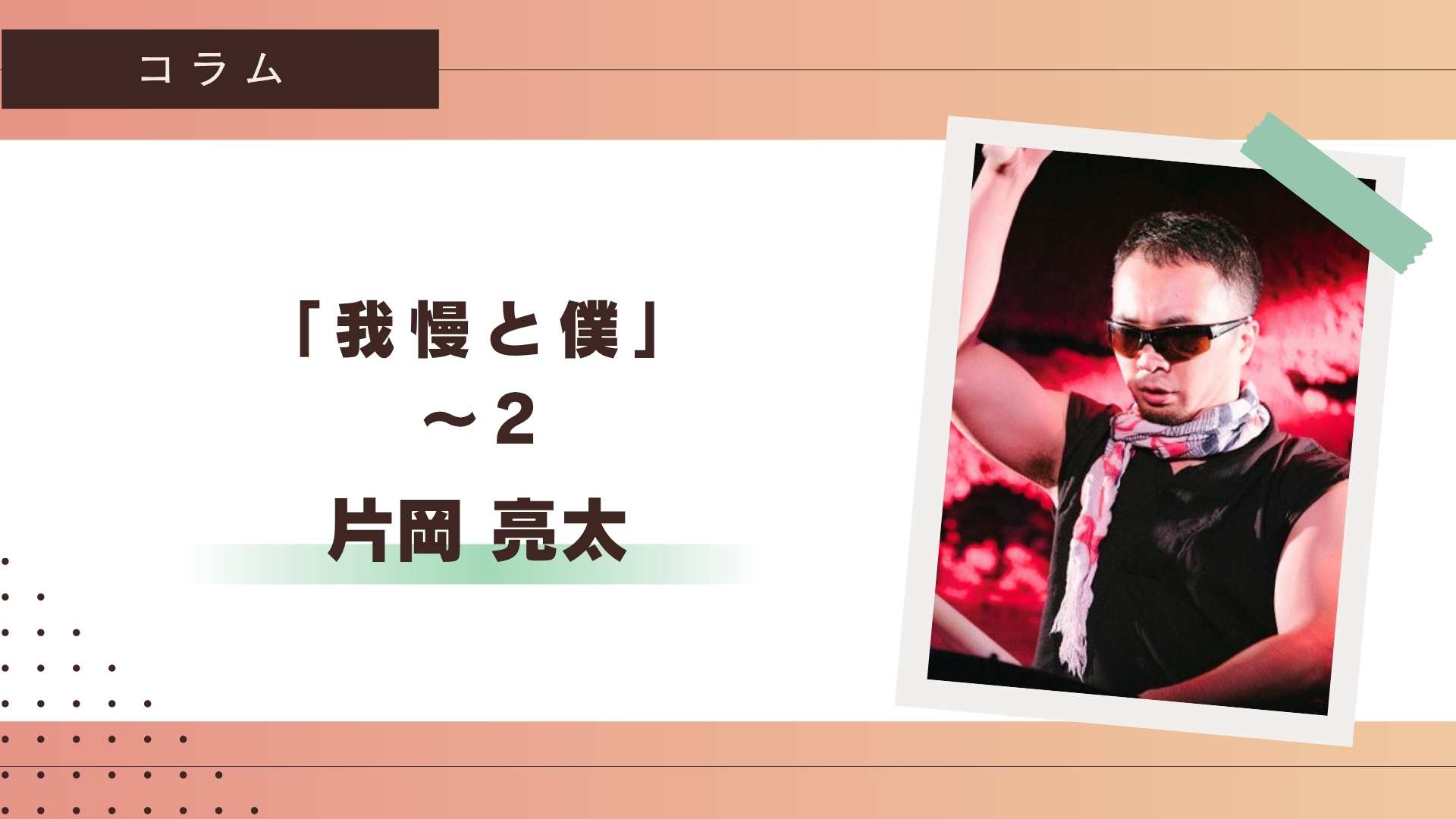

「我慢と僕」~2

片岡亮太

「よしっ!どうにか予定の電車に乗れそうだぞ!」

「ああ、これは一本後に乗るしかないか…」

僕の日常は、この二つの気持ちの間を行ったり来たり。

演奏や講演などのため、遠方に出かけることの多い僕は、頻繁に新幹線を利用します。

我が家の最寄駅であるJR三島駅に停車する東海道新幹線は、概ね30分に一本ペースの「こだま」と、2時間に一本の「ひかり」。

そのため、往路・復路ともに、予定の電車に乗れなかった場合には、およそ30分の待ち時間が発生します。

さて、ここで質問。

もしあなたが、東京駅から三島駅へ、新幹線で移動しようとしているとしたら、発車何分前に東京駅の改札を通過していれば、乗りたい新幹線に間に合うと考えますか?

きっと、3分から5分もあれば十分と考える人がほとんどでしょう。

脚力に自信のある方なら、1分でもどうにかなるかもと考えるかもしれません。

では僕はどうか。

東京駅であれば、15分から20分前が目安です。

品川や新横浜なら15分程度、行きの三島駅なら10分くらいと判断します。

そんなに時間がかかるのはなぜか?

それは、(ご存じの方も多いでしょうが)駅員の方に誘導を依頼するからです。

新幹線の利用において、僕が踏むステップは以下の通り。

あらかじめ購入してある切符を手に、乗車駅の改札に行き誘導を依頼。

数分後、連絡を受けた誘導専任のスタッフの人が到着し、新幹線車内の乗務員さんや到着駅へ連絡。

その後ホームへ移動し、新幹線に乗車すると、連絡を受けていた乗務員さんがドアのところで待っており、空席まで案内。

目的の駅では、降車するドアに駅員さんが待機していて、駅の出口や、乗り換える電車まで誘導。

発車までの時間に余裕がない時には、乗車前の乗務員さんへの連絡は後回しにし、駅員さんが車内まで案内してくださるというケースも稀にありますが、だいたいこれが通常の手続き。

時間はかかるけれど、このシステムがあるおかげで、僕は全国各地に何のためらいもなく、安心して出かけられています。

では、駅員さんの誘導がなければ新幹線に乗れないかと言えば、決してそんなことはありません。

何十回も利用している駅ならば、その構造は熟知しているし、何番線に乗りたい電車が止まるかも把握しています。

ただ、在来線と異なり、車内に入るためのドアの数が少なく、その分発車前の人の列が長い新幹線のホームには、大荷物の人、楽しみな旅行に浮足立っている人、切符に記載された指定席の数字と乗り場とを見比べてきょろきょろしながら歩く人などがたくさん。

そんなホームを、白杖(はくじょう)で足元を探りながら全盲の僕が歩くと、高い確率でいろんな人にぶつかります。

また、電車に意識が向き、少しでも早く車内に入りたいと列に並んでいる人の多い新幹線のホームでは、街中のように僕に気づいて声をかけてくださる方は極めて少ない。

音や距離感などで想像と勘を働かせ、ここが列の最後尾だろうと思った場所に立てば、「列の途中ですよ」と言われたり、場合によっては、「みんな並んでますよ!」と、ちょっとお説教のように話しかけられる。

逆に、正しい場所に立っていた場合は何も言われないから、本当にこの場所にいていいのだろうかとそわそわ。

そして、いざ電車が来ても、順序良く乗車しないと、停車時間が短い場合には、かなりの迷惑に。

もちろん近くにいる人にこちらから声をかけることもあるし、逆に手伝いを申し出てくださる方もいらっしゃるので、そういう方に誘導をしていただくことで、問題なく乗れることも多々あります。

でも、その先には空席を探すというミッションが…。

そんなこんなを独力で達成しようとしたり、周囲にどんな人がいるのかもわからぬまま、誰か助けてくれないかと、話し声や足音を頼りに、あちこちに向かって声をかける。

多くの全盲の人間にとって、それが日常茶飯事ではあるのですが、正直に言ってしまうと、毎回すごく疲れます。

「乗りたい電車にちゃんと乗れるかなあ?」

「誰か助けてくれるかなあ?」

まるで初めての一人旅をする小学生のようなことを考えて、やきもきするくらいなら、15分、20分待ってでも駅員さんの誘導を待とう。

20年以上、一人で新幹線を利用している中で、僕はそう結論付けたので、全ての手配に要するであろう時間を考慮していつも移動時間を計算します。

それは在来線での移動も同様。

初めて行く駅、出口がたくさんある大きな駅などの利用の際には、やはり、乗りたい電車の10分、20分前には改札に到着するよう心がけます。

ただ、毎回予想した通りに駅員さんの手配ができるとは限りません。

池袋駅、新宿駅、渋谷駅など、利用者数の多い駅では、当然視覚障害のある人、車いすユーザーの人など、駅員さんのサポートを依頼する人だって多数いるので、タイミングが悪いと、諸々の手配に30分近くかかる可能性も。

新幹線の利用に際し、東京駅だけ誘導の手配にかかる時間を長く見積もっているのも同じ理由からです。

ならば仕方がないと、一人で歩けば、人込みや複雑な駅の構造、工事中のために簡易的に敷設された、白杖や足の裏で認識しづらい、通常とは異なる素材の点字ブロック等、様々な壁が立ちはだかる。

迷いながら歩いた結果、うっかり、柱とか、階段の裏や側面の壁に頭をぶつけるくらいなら耐えればいい(と言っても、さすが頑丈な作りをしているだけあって、軽くぶつけるだけでもかなり痛いのですが)。

でも、万が一ホームから転落して電車にひかれてしまったら…。

実際、すごい混雑と音の多さ、足元の情報がわかりづらいことなど、悪条件が重なったせいで、ホーム上で方向感覚を失ってしまい、下り階段かと思ったらホームの端だったという、あわや転落していたかもしれない瞬間は、これまでに何度も経験しています。

特に、疲労していて注意力が散漫になっていたりすると、利用し慣れている駅でさえ、危険な思いをしかねない。

切実な問題なだけに、書けば書くほど言葉があふれてしまうのですが、つまり、僕たち視覚障害者による電車での移動とは、数十分の余裕を持つか、あるいは命の危険も辞さずに、というよりも、

その危険の存在に対し、「慣れ」という心の麻痺を武器に立ち向かい、勇気を持って一人で歩き続けるか、そのいずれかを選択しなければならないということ。

深掘りして考えてしまうと辛くなってくるし、そもそも当たり前になりすぎて、苦労とも感じなくはなっているのですが、電車の利用とは、生活の中で、ふとした瞬間に、障害から派生する我慢の存在を痛感する場面の代表格と言っても過言ではありません。

そんな思いを抱え、人込みであふれる駅の中、危険と長時間の待ち時間とを天秤にかけつつ、目的の場所に移動している人たちがいること、皆さんにも知っていただき、ちょっと余裕のある時には、駅で見かけた視覚障害のある人に、「手伝いは必要ですか?」の一言をかけていただけると嬉しいです。

その声は僕たちにとって、暖かな光。

単に安心を与えてくれるだけでなく、重ねてきた我慢による心労を溶かしてくれる何よりの薬となって、「また出かけよう」と思えるエネルギーを注いでくれます。

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。