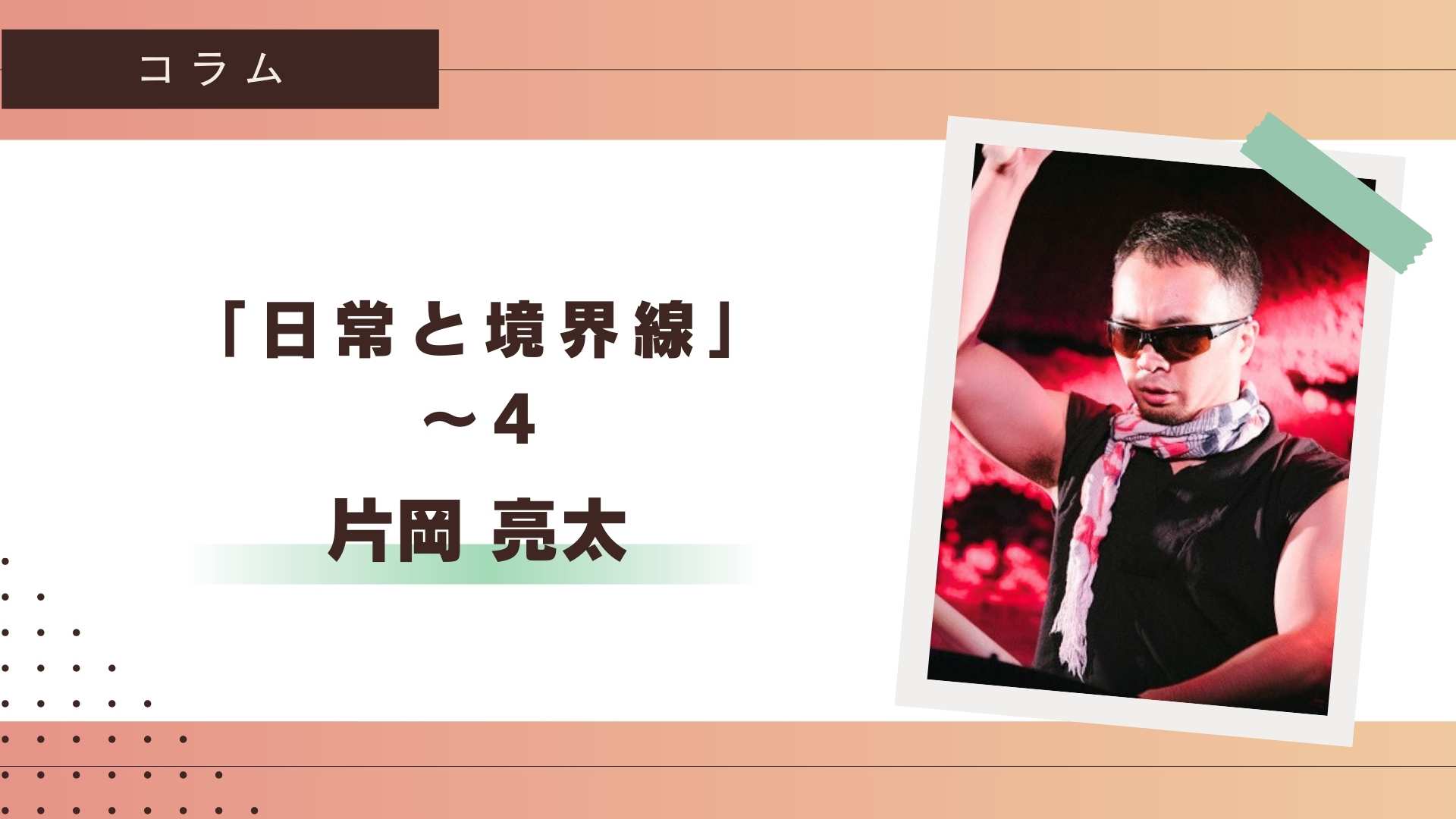

「日常と境界線」~4

片岡亮太

障害とともにある日々の中で、日常に隠れる「危険」について思いを巡らせていると、ついつい自分が被害を被ることばかり考えてしまいがちです。

でも実際には、障害のある僕たちが誰かを危険にさらしてしまうこともある。

そして、僕にとっては、そちらの方が胸にこたえます。

「込み合った電車の中を移動している時、子供の足を引いてしまって、その子が泣き出した瞬間、私は一瞬にして、得体の知れない怪物になってしまったような気持ちになる」

大学時代に読んだ、電動車いすユーザーの方の言葉の中に、このような内容のものがありました。

当時、いたたまれないくらいに共感を覚えたことをよく覚えています。

それはこの感情が、僕自身にも覚えのあるものだったから。

白杖(はくじょう)を使って歩いていると、時折、僕とすれ違った人や前を横切った人が、杖に足を引っかけてしまうことがあります。

たいていは、軽く躓く程度で済むのですが、相手の人が、走っていたり、こちらが思わずぎゅっと白杖を握ってしまうなど、いくつかの条件が重なってしまった場合、思い切り転ばせてしまうこともあります。

突如白杖に衝撃があり、「わっ!」という声とともに、杖にかかる重さが増して、その直後、バンと派手に人が倒れた音がする。

あの瞬間のどきりとした感じは、いつも僕の内側に、とげで刺されたような痛みを生みます。

「ごめんなさい、大丈夫ですか?」と音がした方に向かって声をかける。

人によっては、さも痛そうにしながらも「大丈夫です、こちらこそごめんなさい」と言ってくださいますが、時には、倒れたまましばらく動けない様子で、何事かと周りに人が集まってくることも。

そんな時は、まさに僕もモンスターになってしまったような、そのまま跡形もなく消えてしまいたいような、何とも言えない気持ちにさいなまれます。

僕は点字ブロックや歩道の上を、(客観的に見て)適切な使い方で白杖を使用しながら歩いていただけ。

おそらくこちらに過失はない。

でも、だからと言って罪悪感を感じないような心を、僕は持ち合わせていません。

痛い思いをさせてしまった、そのことが黒いシミとなって心に広がる。

実際、今思い起こそうとしただけでも、大学からの帰宅中、左後ろから高速で走り抜けていった自転車の前輪が白杖に激突して、中学生くらいの男の子が、思い切り転んでしまったこと、

どこかの駅のトイレの前で、ダッシュで走ってきた中年男性が白杖につまづき、ばたんと倒れたことなど、20年近く前のことも含め、いくつかの記憶が、手に残る感触や後味の悪い感情とともに鮮明によみがえってきます。

そのくらい、ずしんと来る出来事だったということなのでしょう。

逆に、命を落としていたかもしれないようなケースを除くと、僕が転んだり、どこかに頭をぶつけて流血したり、大きなたんこぶを作ったりと、自分が痛かった経験の方は、あまり詳細を思い出せません。

それは、そちらの方が圧倒的に回数が多いからというわけではなく、自分が怪我をしたとて、心までもが痛むわけではなかったから。

「ああ、やってしまった。仕方あるまい」と考えつつ痛みに耐えたら、もうそのことは忘れる、そうやってずっと生きてきました。

幸いにして、今のところ僕は、転ばせてしまった相手から抗議された経験はありません。

ですが、きっと視覚障害のある人の中には、こういった出来事の後に、相手の方からひどい言葉を投げつけられたり、非難されたりした経験をお持ちの人もいることでしょう。

その時に抱いたであろうやるせなさ、僕には想像することもできません。

ただ、いくつかの、「転ばせてしまった」経験の中には、最終的にほっとした気持ちになったものもあります。

在米していた時のこと、近所のドラッグストアで、まだ5歳とか6歳くらいと思わしき子供が、店内を走って遊んでおり、白杖に躓き、転んで泣き出してしまったことがありました。

「大丈夫、ごめんね」と声をかける僕。

すると、すぐ傍から、その子のお母さんと思われる女性の鋭い声が聞こえました。

「あなた、なにやってるの!」

びくっとしました。

アメリカは訴訟の国、怪我について文句を言われたらどうしよう。

身構えていると、「目が見えない人が歩いていたんだから、あなたがよけなきゃダメでしょ。あなたが悪い、泣くんじゃありません!」

そのようなことをなかなかの迫力で子供に伝え、僕に対しては、「大丈夫だから、気にしないで」と、にこやかに、そしてさらりと言われました。

誰かを転ばせてしまった後に残る、いつものいたたまれない心持ちから、平常時の精神状態に引き戻された気がしました。

もちろん、その子には痛い思いをさせてしまったのだから、かわいそうだったし悪かったなあと今でも思います。

でも、その出来事を、その子の一番身近な存在がどう受け止めているのかがよくわかり、こちらを責める感情がみじんもないことを感じた瞬間、僕は救われた気がしたのです。

自分が危険な目に遭うことも、誰かにそういう経験を強いてしまうことも、障害とともに生きている以上、おそらくなくすことはできない。

いずれの場合も、それが生と死の境を越えてしまうようなものにならないよう、できうる限りの注意を払うしかないし、安全を確保しやすくなるためのバリアフリー化や、ユニバーサルデザインの推進を求め続けることは言うまでもありません。

でも、そこまで重大ではない、日常に潜む、ちょっとしたトラブルと平常との境界線ならば、「声を掛け合う」ことさえできれば、回避は十分可能。

そして、もし境界線を越えてしまって、誰かが軽度の怪我をするようなことがあったとしても、その後のコミュニケーションやちょっとした対応によって、心までもを痛めることなく、また日常へと戻ることはきっとできる。

それが当たり前と呼べるような社会的な土壌があったなら、変わることはたくさんある。

例えば、「日常と境界線」~1の、品川駅での出来事のようなことはきっと起こらないでしょう。

視点が変わること、共感をすること、知ること、興味を持つこと、対話をすること…。

きれいごとかもしれませんが、そういうものが持つ力はそれほどに大きい。

僕はそう信じ続けます。

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。