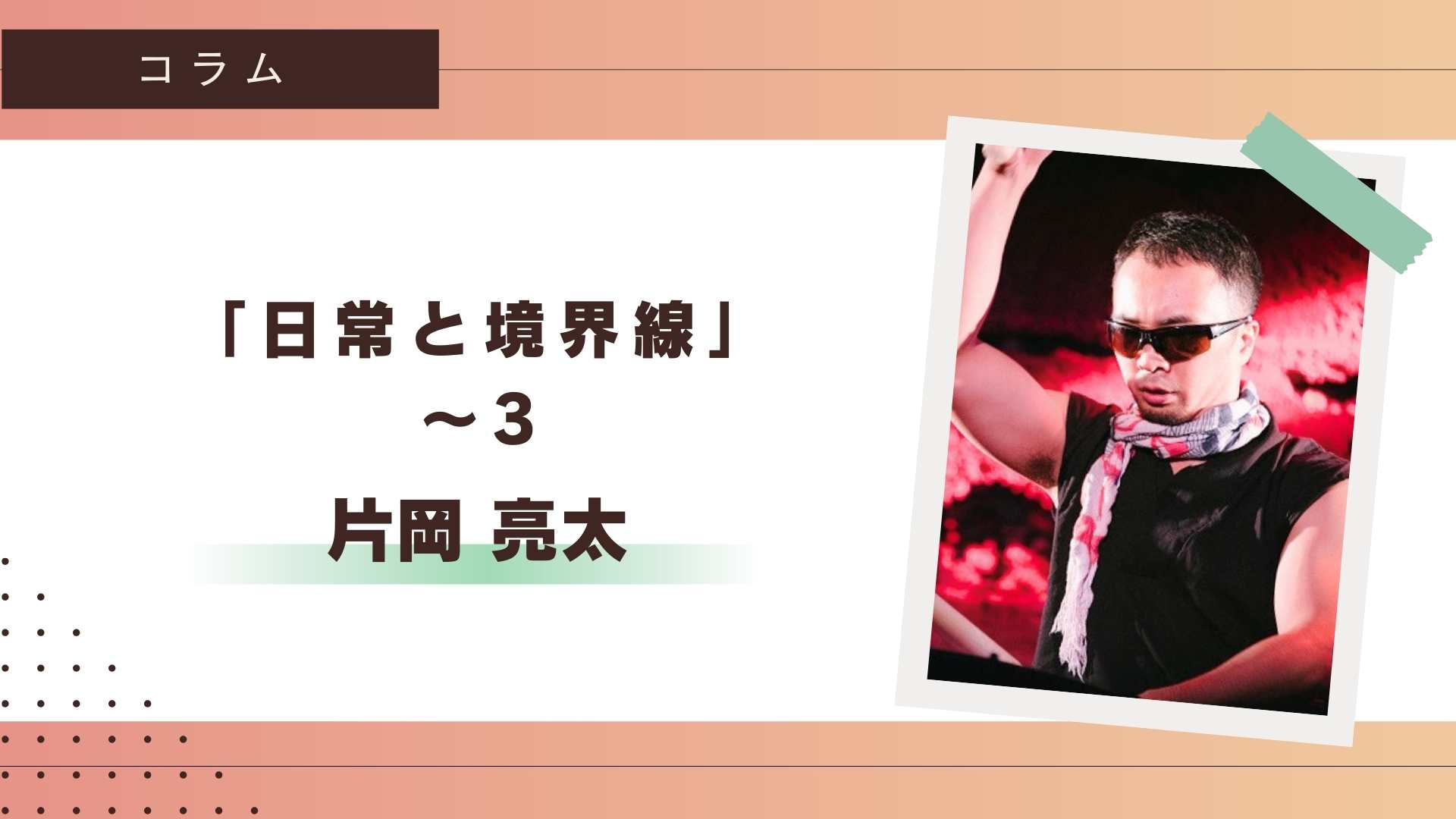

「日常と境界線」~3

片岡亮太

「日常と境界線」~3/片岡亮太

失明したばかりだった10歳、11歳の頃、子供ながらに、自分の境遇をうまく受け入れようとしていた僕は、「同じくらいの年の子の中にも、生命の危機に瀕するような病気で苦しんでる人がたくさんいる。

それを思えば、目が見えなくても、命をとられるわけではないのだから、くよくよしていてはいけない!」とよく考えていました。

極端な発想だったかもしれませんが、視力を失ったという出来事が当時の僕に与えた衝撃は、そのような視点を持ってでもいないと受け止められないほどに大きかったのでしょう。

けれど、あの思考とは、視覚障害のことを全く理解できていなかったがゆえに抱き得たものであると、現在の僕は言わざるを得ません。

と言うのも、視覚障害とは、決して「死」と縁遠い障害ではないからです。

まずは、視力に障害が生じた原因となる疾病。

僕の場合は、網膜剥離という、視覚情報を脳に伝える際に要となる眼球の一部、網膜が治療不可能なレベルで剥離(実際には裂けたような状態になるそうです)したことが、全盲になった直接的な理由。

そのため、何かの症状が目以外に出る可能性はありません。

ところが、視覚障害のある人の中には、目のがんや脳腫瘍、その他全身に影響する病気により、視力の低下や失明を引き起こしている人が少なからずいらっしゃいます。

その病気が進行したり再発してしまった場合には、生死にかかわる可能性もある。

特定の病名を出すことは、その病気を今現在抱えている方やその周囲の人の心を傷つけかねないので、あえて具体的な病気については言及しませんが、

実際、僕も、盲学校(現 視覚特別支援学校)に転校して以来、そういう病気を有する友人とたくさん出会ってきたし、その中の数名は、とても残念なことに若くして亡くなりました。

だから、僕の失明と死が無関係であることは、偶然にすぎません。

ですが、そんな僕も、視覚障害が理由で、「死の気配」を強く感じた経験はあります。

あれは、中学生の時、自宅周辺を自力で歩けるようにするため、地元の盲学校の先生が、繰り返し歩行訓練をしてくれていた時期のことでした。

概ね一人でも歩けるようになり、家族にも安心してもらうべく、母が後ろから見ている状態で、最寄りの駅から家までの道を歩いていた際、大型車両が多数走っている国道を渡る交差点で、ちょうど母が目を離していたタイミングに、まだ赤信号だったことに気づかなかった僕は、車道に向かって歩き始めてしまいました。

「あぶないっ!!」

たぶん、反対側の歩道から聞こえたと思われる誰かの叫び声と、僕の右から聞こえたトラックのエンジン音。

その時、今でも不思議なくらい素早く体が反応し、数歩後ずさることができた僕。

大きなクラクションの音を残してトラックが走り去るのを、胸を突き破りそうなくらい心臓をどきどきさせながら、やり過ごしました。

あの数秒間のことは、一生忘れられないでしょう。

後に言及したことはないですが、おそらく母も、なぜあの時、目を離していたのだろうかという自責の念とともに、一連の出来事、覚えているのではないかと思います。

あれから25年ほどが経ち、都内やニューヨークで一人暮らしをしたり、各地に出かける中で、横断歩道を一人で渡る経験、数えきれないほど繰り返してきました。

その中で、よく道を把握せずに歩いていて、横断歩道だと思って、信号も何もない車道に飛び出してしまったこと、道をまっすぐ渡ったつもりが蛇行して歩いており、交差点の真ん中に出てしまったことなど、あわや事故になっていたかもしれない出来事は枚挙にいとまがありません。

ただ、一人で歩くことを目指して訓練を積んでいた時期に生じた出来事だったせいか、中学時代のあの日の衝撃が色あせることはなくて、自宅から100メートルと離れていない交差点、僕はいまだに自力で渡ることができずにいます。

他にも、駅のホームで、目の前に電車が到着したのだと思って乗ろうとしたら、来たのは反対側、背中側のホームで、車両に向かって伸ばしたはずの白杖(はくじょう)が空を切ったことで勘違いに気づき、なんとか足を止めることができ、ギリギリのところで転落を免れたことも数度あります。

いずれの場合も、一瞬の出来事のはずなのに、まるでスローモーションになったような感覚の中で危険を回避しながら、胸中に広がる恐怖と、すぐそこにある「死」の手触りに、叫びだしそうな思いを味わいました。

そんな体験をしていても、学生時代などには、かなり酔った状態で、駅から当時暮らしていたアパートまで15分くらい歩いて無事に帰宅し、「そう言えば昨晩はどうやって帰ったんだ?」と、翌朝目覚めて思い出せないことが多々あったし、今も、一人での外出をためらう気持ちはありません。

ですが、この10年あまりは、結婚したことで、パートナーのためにも、不慮の事故で命を落とすわけにはいかないと思うようになり、20代のころと比べると、はるかに慎重に歩くようになったし、駅員の方に誘導してもらえるときには、極力助力を頼んだり、不安な時には、道行く人に声をかけて助けてもらうなど、リスクを減らす努力をするようになりました。

それでも、年齢を重ねれば重ねるほど、注意力は否応なく下がっていくし、聴力だって低下します。

特に僕は、大音量を出す和太鼓の奏者をしているため、気を付けてはいるのですが、明らかにかつてより耳が聞こえづらくなっている自覚もある。

そう考えると、一人で外出すればするほど、事故に遭う可能性を高めているとも言えます。

視覚障害があるとはそういうこと…。

と、僕自身、ふとした瞬間に思ってしまい、暗澹たる気持ちにさいなまれるのですが、断じてそれは違う。

あらゆる信号機が、音響式になる、あるいは今後の技術の進歩の中で、音や振動、その他の手段で赤か青かを知らせてくれるようになれば、少なくとも目の前の信号が「進んでもよい」と示している確信をもって歩くことができるはず。

またホームドアがあれば、転落のリスクは限りなく0まで下げることもできる。

バリアフリーやユニバーサルデザインについて語るとき、多くの場合、「やさしさ」とか「親切心」、「生きやすさ」など、暖かな言葉がセットになりがちです。

世に浸透させるうえで、それが必要な手段であることはよくわかっています。

ですが、横断歩道や駅のホームからバリアをなくしていくこととは、「僕たちが死なないため」に推進してほしいこと。

人命がかかった切実なことなのです。

音響式の信号機の多くは、早朝や夜は音が出ません。

「周囲の人の迷惑になる」というのが主な理由。

でもその影で、僕たち視覚障害者の命は危険にさらされる。

予算がなくてホームドアが設置できなかったり、人員不足のために無人駅が増える中で、我々視覚障害のある者の事故の危険性は上がっていく。

最近は、以下のように、歩行訓練のプログラムを通して、安全な電車利用を支える動きも始まりました。

<国土交通省HP>https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo07_hh_000293.html

これもすごく大切なこと。

ただ、視覚障害者が横断歩道やホーム、踏切などで事故に遭い、命を落としたとニュースが流れる度、次が自分でない確証はどこにもないと思いながら、「社会の力で防げなかったのだろうか?」と思う時、どうしようもないやるせなさが僕の心を満たします。

皆さんは、横断歩道や踏切を渡ったり、電車に乗るとき、「もしかしたら死ぬかも?」そんな想像したことありますか?

そういう気持ちと、事実その可能性がいつも付きまとう、そのような状況で生きることを、未だ社会は僕たちに強いている、それが紛れもない現実です。

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。