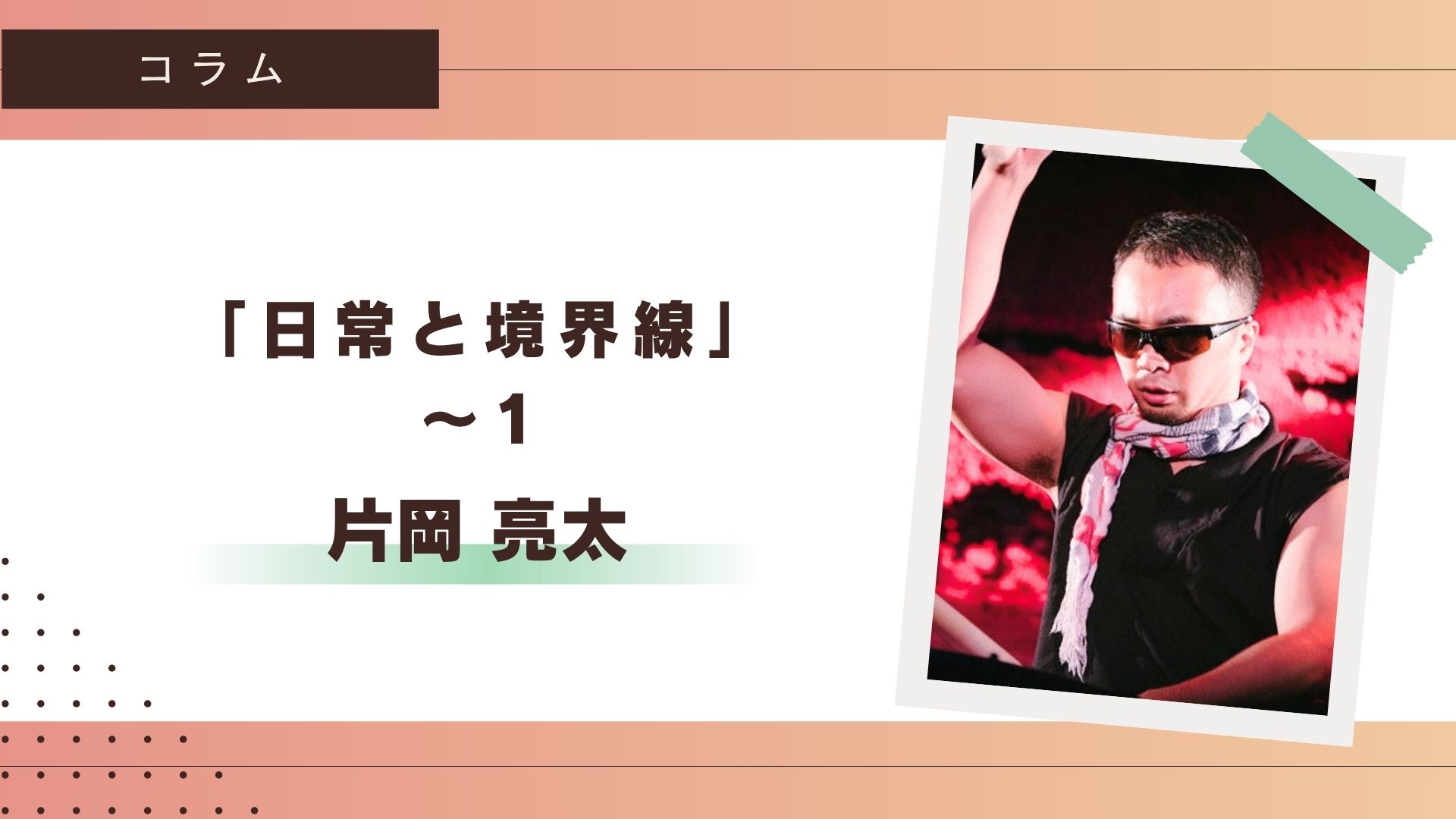

「日常と境界線」~1

片岡亮太

失明から約30年。

いつの間にか、「全盲」という、多くの人にとっては想像することも容易ではないであろう状態であることが、僕にとってはごく当たり前で、取り立てて語る必要もないのではと思うくらいに、自然な「日常」となりました。

しかし残念ながら、そんな自分の存在が、広く社会の中では「マイノリティ」であることを、まざまざと痛感させられる瞬間はまだまだ多い、それが現状です。

そのような時、僕は、当たり前に流れていた日常から、境界線を越えて、「非日常」へと一歩踏み込んでしまったような気持ちになります。

先日、都内での仕事に向かうため、東京駅まで東海道新幹線を利用していた時のこと。

品川駅に到着したので、そろそろ身支度を整え、降車の準備を始めようと思い、3人がけの席の通路側に座っていた僕は、足元に置いていたリュックサックに車中で飲んでいた水筒や、書き仕事用のワイヤレスキーボードなどをしまっていました。

すると、通路を挟んで反対側の二人掛けの席から、二人の高齢の女性が話している声が聞こえてきました。

「やだ~、降りられないわよね」

「大丈夫かしら?ドア閉まっちゃうわよ!」

ん?

声の響きの方向は明らかにこちらを向いている。

そういえば、僕の席の奥、窓側の席にはだれか座っていたはず。

二人の会話をいぶかしく思いながらも、もしかしてと思いながら、荷物の準備をしていた手を止め、少しだけ窓側の方に手を伸ばしました。

するとそこには、幅の広い大きなスーツケースらしき物体が…。

どうやら窓側に座っていた人が品川駅で降りたいのに、その人の荷物が大きすぎて、僕の前を通って通路に出ることができずにいた様子。

「うわっ、ごめんなさい!」と言って、急いで荷物を抱え、道を開けると、「すみません」という20代くらいの男性らしき小さな声。

普段は、隣席の人が降りようとしていれば、その人が動く音で把握できるから、適宜足を引いたり立ち上がったりするのですが、この日は車内が込み合っていて、通路もごちゃごちゃしていたから、その音で隣の方の動く音が掻き消えてしまっていたらしく、僕は状況を全く理解できていませんでした。

幸い、座っていたのが車両の最前列だったおかげもあり、彼は発車前にどうにか降車することができたよう。

一安心していると、また反対側の席から、「ああよかったわね。」の声…。

この一連の出来事に僕はとてももやもやしました。

なぜなら、地元の駅から乗車し、白杖(はくじょう)を持ち、乗務員の方に誘導されながら座席まで移動していた時には、「こちらの席空いてますか?」と、窓側の席の方に乗務員の方が声をかけ、(無言でうなずいていたのか、返事は聞こえなかったけれど)男性からもリアクションがあったようだったし、先述の二人の女性も世間話をしている声が度々こちらに向いていたことから察するに、僕の存在、把握していたはずだからです。

二人掛けの席にいた女性2名も、窓側に座っていた大荷物の男性も、全盲か弱視かはわからずとも、僕が視覚障害者であることは認識していた。

にもかかわらず、3人のうちだれ一人として、「お隣の方、降りられなくて困っているから、道を開けてあげて」とか、「僕の荷物が大きくて、前を通れないから、リュックサックを動かしてもらえますか?」など、言葉で直接こちらに伝えようとはしなかった…。

念のため断っておくと、僕は、ラッシュアワーとは異なる時間帯に、上下ともジャージで、比較的大きな荷物を背負って移動することが多いため、世間から浮いた、多少異質な見た目はしてはいるものの、それに対して、時折、「どんなお仕事をされてるんですか?一般的な会社員の方という雰囲気じゃないから興味があって。もしかしてスポーツ選手?」などと話しかけられることはあっても、声を掛けたら急に怒鳴られそうと警戒されるような、怖い雰囲気の人間ではありません。

ましてや降車したい駅で降りられないかもしれない人がいる、そんな状況下ですら接触を躊躇するような空気を放ってはいない。

思えば、他のシーンでも、同じようなことは多々あります。

やや込み合っている普通電車に乗った時、白杖で探りながら空席を探すのも周囲に迷惑だろうと思い、目の前に座っている人の足や荷物にぶつからないくらいの距離を開けて、車両の真ん中あたりに立ち、近くの席から立ちあがる人の音や気配を感じたら座らせてもらおうと思って、30分近くそのままでいると、停車駅で乗ってきた人から、「目の前の席空いてますよ、座りますか?」と声をかけられることが少なくありません。

お礼を言って座ると、両サイドには人がいる。当然、それ以外にもたくさんの人が車内にはいて、その中、空席を目の前に30分以上立ちっぱなしだった僕って何なのだろうと、切なくなるのは、僕の心が未熟なのでしょうか?

もちろん僕も、近くの人に向けて、「どこかに空席はありますか?」と呼びかけてはいません。受け身でいるのも良くなかったとは思います。

ただそれは、僕が声をかけることで、わざわざ席を譲ってもらうことを避けたいという意図があってのこと。

さらに、タクシー乗り場やみどりの窓口など、列ができる場所で、そこが列の最後だろうと思った場所に立っていたら、どうやらそれは途中だったようで、「みんな待ってるんだからそんなところから入るんじゃないよ!」といきなり叱られたり、列が進んだことに気づかず立ち止まったままでいるのに、何も言われないということもありました。

(現在は、こういったシチュエーションでのトラブル回避のため、あらかじめ僕の方から「ここが最後尾であってますか?」や、「列が進んでも気が付かないことがあるので、よかったら、声をかけてください」と話しかけるようにしています)

何が僕と周囲との間のコミュニケーションを妨げてしまうのか?

それは間違いなく、僕が「障害者」であるという事実でしょう。

「一声かけてくれれば良いのに…」

そう感じる出来事に出くわす瞬間、僕は自分が、かかわりを持つことをためらわれてしまうほどに一般社会からは遠い存在、まるで異世界人や異星人ででもあるような気がしてしまい、やるせなくなります。

もちろん、多くの障害のある人が感じていることだと思いますが、一人で外出している時にサポートを申し出てくれたり、こちらから「すみません」と声を上げた瞬間、とても親切に手を貸してくれる人は、この10年くらいの間に、グンと増えました。

そのおかげで、初めて行く場所であっても無事に到着でき、用事が済んだ後には少しお茶をしたり、買い物をしたりして時間をつぶし、また別の場所へ向かう、そういう充実した「お出かけ」を、例えばガイドヘルパーのような公的なサービスを利用せずとも行えることだって少なくありません。

けれど、品川駅での一件のような瞬間でさえ声をかけてもらえないようなことがあると、「困った時に助けてもらえるだろうか?」という懸念が生まれてしまい、単独で出かけることに対して、大きな不安やストレスが生じることもまた事実。

特に僕の場合、そういう不安やストレスを一切感じなかった時間を過ごした経験があるため、余計に今の日本の「手助けを得られるかどうかは賭けだな」と考えなければいけない現状に、ある種の疲労感と寂しさを抱かざるを得ません。

<次回につづく>

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。