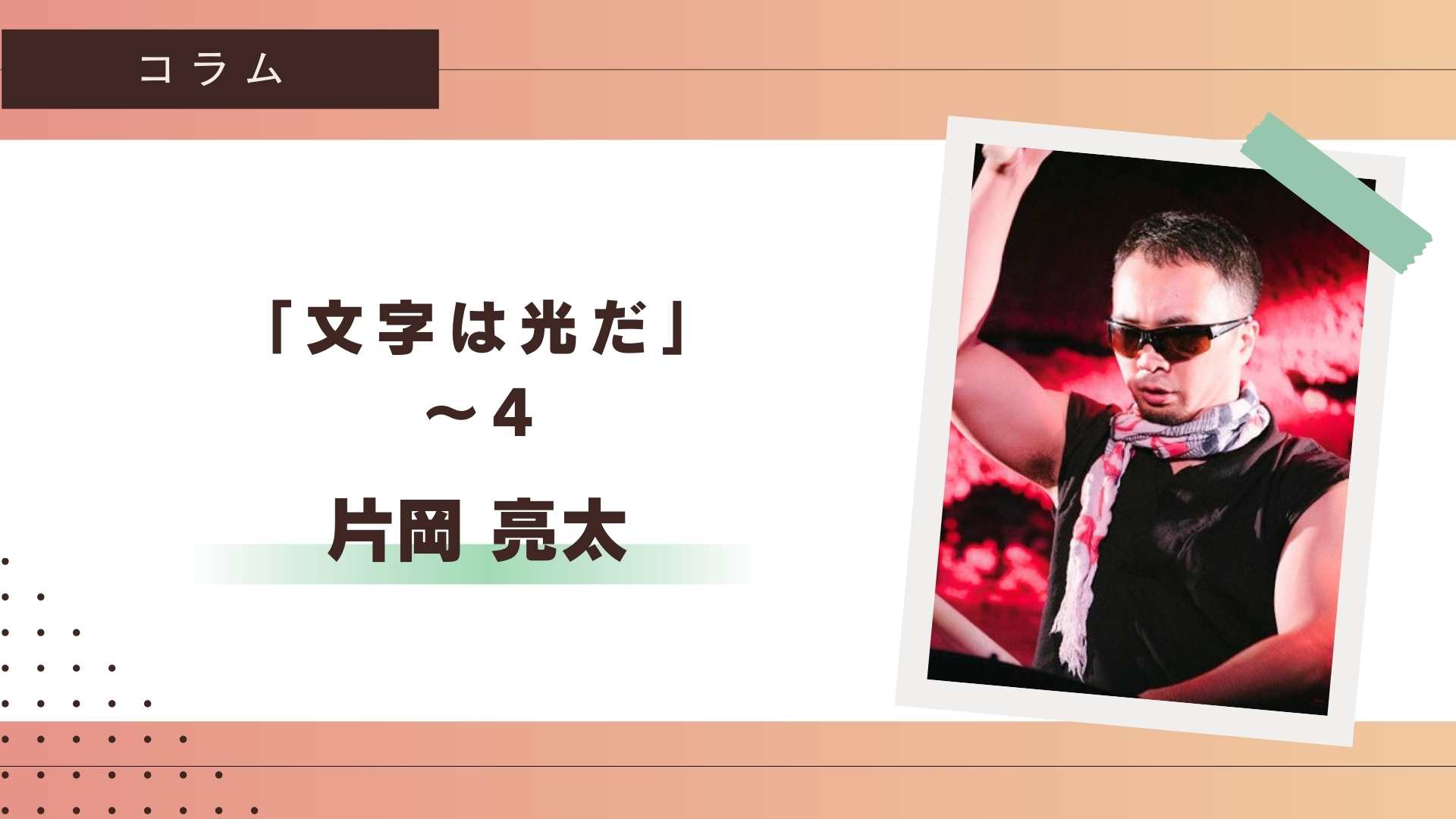

「文字は光だ」~4

片岡亮太

僕がメールを使い始めたのは高校3年だった2002年の後半のこと。

この頃に、NTTドコモが初めて携帯電話に、メールの内容を音声で読み上げる機能を搭載した機種を販売してくれたため、全盲の僕もメールを使えるようになったのです。

それ以前から、パソコン上の文字情報を音声化することはできたので、多くの視覚障害者が、インターネットやメールを使いこなしていました。

でも、今のようにWi-Fiが当たり前ではなかった当時、寄宿舎生活をしていた僕には、居室で常時ネットを繋げられる環境がなく、パソコンのメールも使ってはいませんでした。

そのため、友人とのやり取りの中心は電話。

一度、調子に乗って長電話を繰り返し、一か月の電話代が数万円になってしまって、両親に平謝りをしたこともありました。

(お金を稼ぐ大変さを知った今、あの頃の僕、改めて大バカ者だったなあと反省するばかりです…。)

そのような状況を、メールの読み上げができる携帯電話の登場は一変させます。

ちなみに、文字だけのメールを送れる携帯が広く世の中で使われるようになったのは90年代後半。

2002年と言えば、一般的にはとっくに携帯メールが普及し、それどころか写真の送受信まで可能になり、「着うた」などのサービスもあった時代。

つまり、世間から何年も遅れて、やっと、視覚障害者も、携帯電話でのメールのやり取りに参加できるようになったということです。

以来、僕は毎日、友人や家族とのメールに明け暮れました。

ただ、当初は、届いたメールのみを、受信日時、差出人、件名、本文の順に、とてもゆっくりなペースで読み上げることしかできず、自分の聞きたい速さにカスタマイズしたり、

本文を一文字ずつカーソルを移動させながら読んだり、メールを作成する際に音声が対応するようになるまでには、さらに数年を要することになります。

だから、長いメールの一部だけに、漢字の読み上げがうまくいっていない場所があっても、全文を何度も聞きなおさなければいけなかったり、音声のフィードバックが何もない状態で、

キーを押す回数だけを頼りにメールを作成させた結果、「ん?これ何?」と、友人から、僕が送ったと思われる、謎の英数字の羅列が帰ってくることがよくありました。

大学時代には、「これから遊びに行く?」とメールが届いた時、その音声の最後が、「遊びに行く↑」ではなく、「遊びに行く↓」と、トーンが下がっていたため、家族などに送る報告のメールを間違って僕に送ったのだろうと思い、

「送る相手間違ってない?」と返信し、意図せずに、遊びの誘いに対しての回答としては、最低なメールを送っていたことを後で知って、冷や汗をかきながら謝ったこともあります。

そんな時代からおよそ20年。

今は、パソコンはもちろんスマホであっても、メールやSNS、各種アプリでの文字のやり取りにおいて不自由を感じることはほとんどありません。

振り返ると、「墨字」(一般的な文字を、視覚障害の世界ではこう呼びます)を目で読み、手で書いていた10歳までの弱視の頃、失明によりそれが不可能になってから点字を覚えるまでの文字を失っていた数か月、

点字の習得によって、新たな文字を手にしてからの日々、そして、デジタル技術によって墨字にアクセスできるようになってから今に至るまで、「文字」を巡って僕は様々な段階を経てきました。

その中で、新たな文字や、文字情報を把握するための手段との出会いとは、大げさではなく、人生に輝きが生まれるほどの意味をもたらすのだと実感しています。

ところが、この数年、新たな「文字への壁」が生まれてきました。

それは、増え続けるタッチパネルの存在です。

レジや自動販売機、ATMや飲食店の注文等々、おそらく社会生活の中で、見かけない日はないのでは?と思うくらい、あらゆる場面で使用されるタッチパネル。

僕たち視覚障害者も、自身が所有するスマホやパソコン、タブレット端末のように、読み上げ機能を使える状態にしたデバイスならば、タッチパネルを問題なく利用することはできます。

でも、何の音声も発していないのに、視覚を用いずに操作するのは不可能です。

にもかかわらず、飲食店では備え付けのタブレット端末やQRコード、視覚障害者にとって使い勝手の悪いアプリを通じて注文してもらわないと困ると、店員さんに固辞されてしまい、食事を楽しめなかったという視覚障害のある人が、現在多発しています。

(参考URL)

https://mainichi.jp/articles/20250204/k00/00m/040/126000c

また、セキュリティ上は良いことなのですが、クレジットカードで支払おうとした際、暗証番号を入力するタッチパネルの数字の配列が、その都度アットランダムに並んでしまうレジの場合、僕たちにはどうすることもできません。

しかも、ボタンを押すタイプのカードリーダーが徐々に少なくなっているとも聞きます。

タッチパネルは故障がしづらいだろうし、機械そのものを取り替えずとも、システムの更新だけで、すべてを一新できるなど、利点が多いことは間違いないでしょう。

けれど、その普及によって取りこぼされてしまう存在がいることを、もっと多くの人に理解していて欲しいと、切に願います。

幸い僕自身は経験したことがないのですが、SNS等で、視覚障害のある友人、知人たちの投稿を読んでいると、こういった「どうしようもない」ものに出くわした時、

「代わりに操作してほしい」とか、「口頭で注文させてほしい」と伝えた際に、わがままを言っていると思われてしまうケースが少なくないようです。

その現実に驚きを禁じえません。

例えば、店内は真っ暗、メニューは点字だけ、そんなお店が町中に増えて行ったとして、電気をつけてほしいとか、メニューを読んでほしいと皆さんが頼んだ途端、

軽く舌打ちをしながら、「今回だけですよ」と言われた場合、また外食をしようと思える人は少ないのではないでしょうか?

それに近いことが今、視覚障害者に対して、たくさんの場所で起きています。

点字を発明したり、墨字を音声化する技術を生み出したり、スマホやパソコンを、障害の有無にかかわらず誰もが使えるように改良するなど、人間は、まるで魔法のようなことを実現させることで、世界中の多くの人の生活に光をもたらし続けています。

そんな僕たち人間が、このタッチパネルの壁を越えられないはずがありません。

まだ見ぬ新技術の誕生にも大いに期待していますが、そんなものがなくとも、「あっ、これだと注文できないですよね。自分が代わりにやるので、いつでも呼んでください。」

「クレジットカード払いですね。こちらのボタン式の方が使いやすいですよね」等の一言や、ちょっとした工夫、建設的な対話がそこにありさえすればいい。

たったそれだけで、まだ自力ではアクセスすることのできない文字と、多くの視覚障害者との距離は縮まり、食事や買い物という時間に、暖かな光をともすことができます。

ぜひその光が当たり前の世の中であり続けてほしい、そう思います。

◆プロフィール

片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)

静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。

2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。

同年よりプロ奏者としての活動を開始。

2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。

現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。

第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、

第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。