「本気」は世の中を変える。おとぎ話じゃない、事実だよ

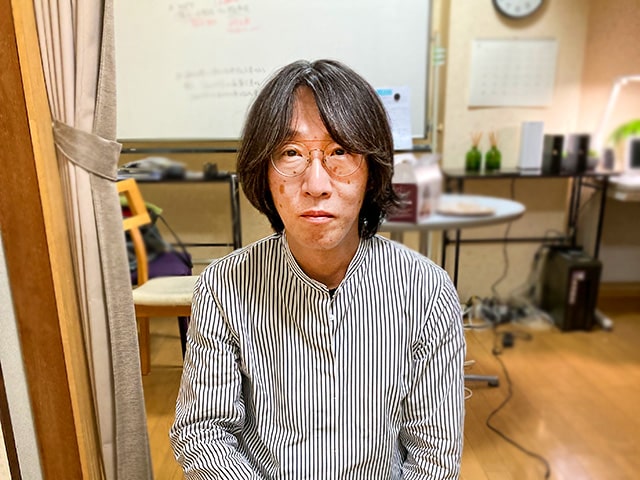

伊藤一孝(アクティブプレイス土屋 三重)

■ある企業の「本気」が、ヨノナカの「あたりまえ」を変えた25年

1990年代初頭、ある企業の新卒採用プロジェクトのプロデュースを担当することがあった。

親会社である大手通信会社から新しく携帯キャリア部門が独立する。

その新卒第一期生を採用するというプロジェクトだ。

当時、携帯電話は、まだヨノナカに普及しているとはいえなかった。

かつて、映画やテレビドラマで描かれる男女の、波乱につながる「すれ違い」の定番は「連絡が取れないこと」だった。

今、20代の方には想像もつかないことだろう。

現在ではあたりまえのように、パソコンやスマホが普及している。

一人に1台は珍しいことではない。

だが当時は、大手企業ですら各部門にパソコンはせいぜい1台か2台が普通という環境。

伝票管理が、手書きからパソコン入力へ変化したというレベルでの使い方だった。

インターネットという言葉はまだ一般的ではなく、一部の省庁や大学、企業の研究所の中で流通していただけだ。

バブル経済期のカリカチュアとして、平野ノラが「ショルダーフォン」を肩に下げ「しもしも~」と叫ぶギャグがある。

1990年代初頭は、さすがに「ショルダーフォン」は少なかった(とにかく重かったからだ)。

第一号の「折り畳み式携帯」が発売されたのは、1990年だと記憶している。

ただし、契約にかかる費用も通信料金も、加入電話よりはるかに高額だった。

だが、少しずつ、そして着実に携帯電話はヨノナカに浸透していった。

それでもスマホに至っては、まだ研究段階。「iPhone」の登場は、約15年後の2007年だ。

ポケットベル(ポケベル)が、ビジネスシーンに普及し始め、女子高生のマストアイテムになろうとしていた頃。

そんな時代に、その携帯キャリアは新会社として船出をすることになった。

プロジェクトのスタートは「相手を知る」ことから始まる。

新卒採用のプロジェクトだけに、窓口は人事部となるが、応募者となる大学生に伝えるべきビジョンや計画を理解し、咀嚼するには、クライアント内を横断して情報収集しなければならない。

経営ボードはもちろん、経営企画、営業企画、国際、営業、技術、宣伝、広報…、数多くの方をインタビューしたことを覚えている。

だが、当時インタビューで私が聞いた話は、総じて、かなり荒唐無稽な野心だと思えた。

出会った人たちは、携帯電話を単なる「通話機能」として捉えていたわけではなかったのだ。

「通話機能」だけの携帯電話が、ヨノナカに普及する前夜だった1991年に、「いつかは携帯端末をメディアにしたい」と彼ら、彼女たちは異口同音に言った。

「やがて携帯端末でテレビも映画も観ることができる、本だって読めるようになる」と。

当時の私は、ビジョンの真意や根拠、自信、つまり彼ら、彼女たちの「構想力」を正しく受け止めることはできなかった。

勉強不足もあってか、どこか半信半疑だった。

「着メロ(1996年スタート)」「iモード(1999年スタート)」も、「写メール(2000年スタート)」「ワンセグテレビ(2006年スタート)」も、まだない1991年。

「SF映画で描かれてきたようなことが、本当に実現するのだろうか」。

プロジェクトをまとめなければならない一方で、心のどこかでそう思っていた。

クライアントの熱意に気圧されるようにして、プロジェクトは進んでいった。

採用媒体で展開する広報コンセプトを決めなければいけない。

七転八倒。ひねり出したキャッチはこうだ。

「ケータイだと思うから、未来が見えなくなるんだ」

フレーズとしての良し悪しは自分では判断できないが、個人的には伝えるべきメッセージを、時代の空気を吸い込んだうえで、なんとか着地させることができたと思っている。

時が過ぎ、2017年。そのクライアントは25周年を迎えた。

オフィシャルサイトで公開された240秒のムービーは、ある家族の25年の歴史と携帯電話の進化、ヨノナカへの浸透がシンクロした内容となっている。

そして240秒は、こんな一文で結ばれていた。

「いつか、あたりまえになることを。」

初めて目にした時、胸がいっぱいになり、泣きだしてしまったことを記憶している。

構成も演出も演者も音楽も言葉の選び方も、見事としかいいようがない。

冒頭に一瞬映るポケベルに「0906(オクレル)」が表示されているなど、全編での時代考証も的確で、どのシーンも細部に至るまで、一つの隙もなく丁寧に作り込まれている。

制作に携わった人たちの、この作品に対する並々ならぬ熱とプロ意識を感じる。

一定年齢を超えた人なら、素直に心にしみいる240秒となっている。

だが、私が落涙したのは、そこではない。

「いつか、あたりまえになることを。」

240秒の最後を締めくくる、この一文だ。この一文が、私の心を撃ちぬいた。

今、携帯電話を「メディア」と呼ぶことに、誰もが異論はないはずだ。

そればかりか、既に「メディア」という枠組みを超えた「コミュニケーションツール」となっている。

だが1991年に、ヨノナカがそれを見通せていたのかというと、それは違う。

当時のヨノナカは、「歩きながら電話ができるのは、本当に便利だ」。

「外出している相手とすぐに連絡が取れる」。その程度の認識しかなかったからだ、私を含めて。

「ケータイ」は、決して「メディア」ではなく、あくまでも「電話」だった。そんな時代が確かにあった。

「ケータイだと思うから、未来が見えなくなるんだ」

あれから25年後、彼ら、彼女たちは「いつか、あたりまえになることを。」の地平にまでたどり着いた。

25年間を貫いた企業全体での「構想力」と「実行力」。

それを支えてきた数多くの人たちの圧倒的な「本気度」を想うと、心が揺り動かされた。少なくとも私は、240秒に凝縮された25年間を、そう受け止めた。

かつてインタビューした人たちは、既に顔も名前も覚えていない。

退社し、新天地で活躍している人もいるはずだ。

だが、1991年の彼ら、彼女たちの「覚悟」ともいえる「本気度=熱量」は、今でも忘れられない。

株式会社土屋は、2020年にスタートした。

25年後は、2045年だ。シンギュラリティが懸念される年でもある。

日本の総人口も激減している。GDPは、どうなっているのだろう。

その時に、株式会社土屋は、どのような地平にたどり着いているのだろうか。

ま、私は、寿命が尽きていますけど。