人を替えのきく「イット」と見做すのか、代替不能な「ユー」として関わるのか。そんな二項対立も超えてゆけ

“クライアント”とひとことで言っても、それぞれの生き方、過ごし方、生活があります。

今回、“クライアントインタビュー”としてお話を伺うのは、宮城県仙台に住む土屋雅史(つちやまさふみ)さんです。

2006年、48歳の時にA L Sの診断を受け、2009年に人工呼吸器をつけた土屋さん。昨年2024年9月24日に呼吸器をつけて15年を迎えました。

発病から20年が経った今は、手足や身体が動かなくなり、まばたきで操作するパソコンを駆使し、コミュニケーションを楽しみながら、さまざまな人に囲まれて過ごしています。

土屋さんにとって、「コミュニケーションは自分らしさを示す表現」。

書面でのインタビューに加え、これまでご自身で制作し発信されてきた動画、コラムからの言葉や写真を混ぜ合わせた、“呼吸器装着15周年記念!”のインタビュー(コミュニケーション)です。

~「僕」について ~

―自己紹介

仙台だから一応楽天ファンですがユニホームは全12球団40枚もってます!

僕はバレーボールの日本公認審判とスキューバダイビングと、スキーのインストラクターです。

ライフガードもしてました。

バレーは40年やってて選手で国体4回出ました!

生まれはわさびと干物がおいしい、伊豆の伊東です(静岡県)。

妻は鹿児島生まれ。今は仙台で暮らしています。

僕の仕事はアパレルで、ショッピングモールの館長でした。

東京ディズニーランドが好きで120回行き、海外のディズニーも行ってきました。

ニューヨークに単身赴任で2年半住み、英語わかるし話せます。

ヨーロッパや東南アジアも仕事で何十回も行きました。ゴルフは月3回。

国分町もよく行きました。O型のロマンチストでーす。

妹は作家(石川結貴)で、さんまのテレビによく出てます。

僕も何回もNHK、TBS、テレビ朝日、仙台放送に出ました。

東北福祉大で今も講義もしてます。

2024年9月29日は呼吸器をつけての15年記念日(発症してからは20年)。在宅で頑張ってます。

難病は不幸だけど、僕を応援してくれるいっぱいの人達の輪が広がっていくのはとっても嬉しいことです。

でもこの病気はモチベーションの維持が不可欠です。

これからもお世話になるのでよろしくね。

(ちなみに好きだった食べ物はしょうが焼き定食、お寿司、うな重、カレー、チャーハン。有村架純、Little Glee Monster(リトルグリーモンスター)がお気に入り。)

―1日の過ごし方

通常ケアー受けています

(僕はメールやり取り。ビデオ閲覧、SNSその他)

―好きな言葉

「ことに向かう」

その時その時で心を奮い立たせ解決する。

「人生に2連敗はない」

次に挑戦した時点で1勝になるから

「後だしジャンケンが勝ち!」

相手の動揺で作戦立てられる。

―好きな音楽・映画

音楽は昭和歌謡をiTunesに8000曲録音してます(今の曲も2000曲)

配信で邦画・韓ドラ・アメリカ映画毎日観てます。

―日々の楽しみ

ヘルパーさんとの会話や妻からのライン(笑) その他

土屋さんが毎日見上げている天井。

天井には土屋さん“推し”のアイドルや女子アナの写真も。

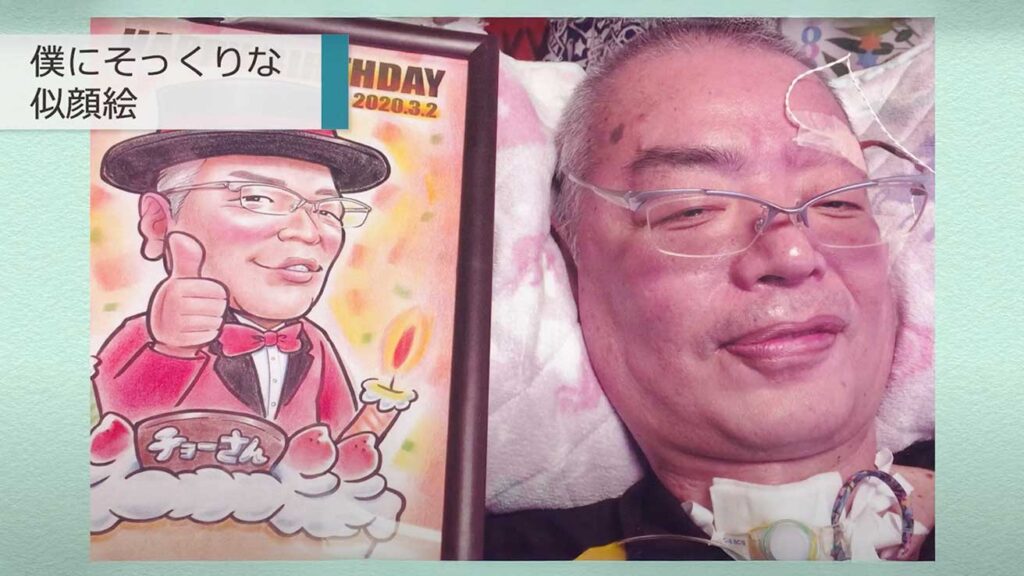

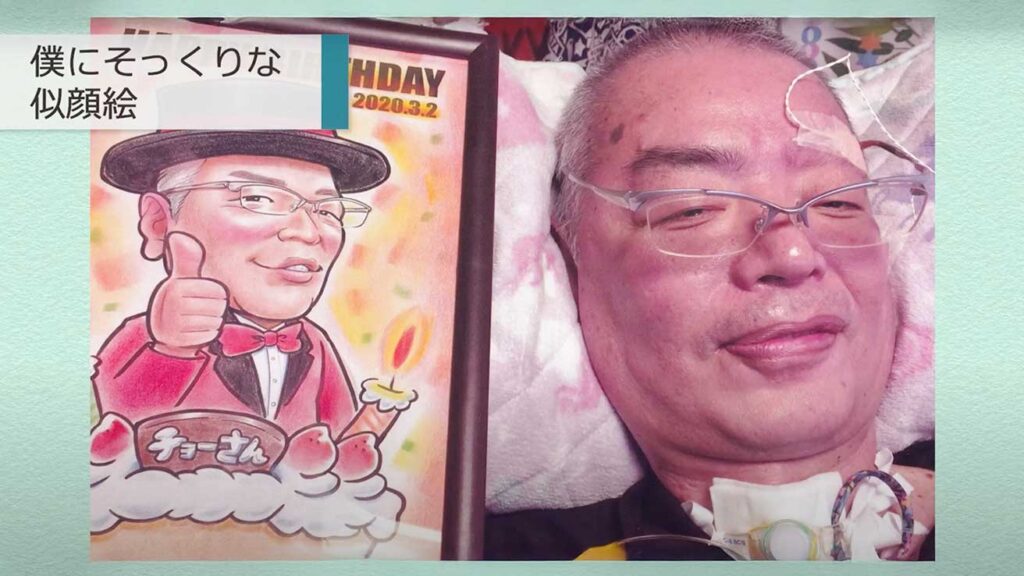

土屋さんは「チョーさん」と呼ばれています。

「僕らしく、生きてやる!」

―ALSの告知

2024年9月29日に気管切開し、人工呼吸器を装着して、一言も喋ることができなくなった15年の記念日を迎えた。

こんなに長く生きながらえるとは思ってもいなかった。

だからこそよけいに過去が思い出されます。

20年前の1月の粉雪舞う日に東北大学病院で医師から何回もの痛い検査した入院の後にまさかのALS告知を受けた。

あの日から、何度落ち込み、何度泣いただろうか。

ショッピングモールの責任者として先を考える仕事が面白くてたまらなかった。

守っていきたいと思う大切な家族もできていた。

人生これから充実し、花開こうとしているのに、なぜ今? なぜ僕の身に?

夢も、幸せな人生も、何もかもあきらめなくてはならないのだろうか。

僕の夢や人生は、これで終わりなのか。「絶望」なんて言葉ではとうてい言い表せない。

僕は憤っていた。

行き場のない感情が、ふとした拍子に爆発する。

そして気づけば声を上げて泣いている。悲しくてじゃない⋯⋯⋯⋯ただ、ただ、悔しくて。

あの日から、幾度の夜が明けても、現実は変わらなかった。

いや、カラダの動きは日々少しずつ不自由になっていく。

こうしている今も、病気は僕のカラダを蝕んでいるのだ。

悪い夢なんかじゃなくて、これはリアルな現実だった。

明日の朝、目が覚めたとき、この手は、この足はまだ動くのだろうか。

言いようのない不安と恐怖が、毎夜、毎朝、僕を襲う。

それでも⋯⋯「受け入れなくては前に進めない」、そう思った。

絶望の中で、もがき苦しみながらも、必死に前を向いて、僕は決意した。

僕はALSと共に生きる、と。この現実を受け入れる。決して自分の人生をあきらめたりしない、と。

そして、どんな状況になっても、僕らしく生きてやる!

笑顔で迎える未来のために、僕は今日も生き続ける。

―「僕らしさ」が失われていく

ALSと聞いて、あなたは何が頭に浮かびますか?

「車いすの天才科学者」、スティーヴン・ホーキング博士?

博士は、おそらく世界でもっとも有名なA LS患者さんです。

電動車いすに乗り、音声合成によるコミュニケーションで研究活動を続けられる博士の姿は、多くの人の脳裏に刻まれているでしょう。

2018年3月に惜しくも亡くなられてしまいましたが、ALSという病気を広く世の中に知らしめた最大の功労者といえます。

アメリカでは、ALSはメジャーリーグの往年の名選手、ルー・ゲーリッグを引退にいたらしめた病気として知られ、「ルー・ゲーリッグ病」などとも呼ばれています。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)は運動神経が変性し、徐々に壊れてしまう疾患です。

手足をはじめ身体中の筋肉が少なくなっていき、声を出すこと、食べ物を飲み込むことなども難しくなり、やがては呼吸機能も侵されてしまいます。

現在、世界で約35万人、日本では約1万人の患者さんがいるといわれています。

しかし、いまだ原因もはっきりとわからず、有効な治療法も見つかっていません。

一般的には50〜70代に発症するケースが多く、スピードや症状の出方には、かなり個人差があります。

ただ、いずれにしても進行が進むと呼吸障害を引き起こしてしまうので、命の危険が生じます。

発症してからの平均余命が(呼吸器をつけなければ)3〜5年という厳しいデータもあります。

好きだったものが奪われていく⋯⋯自分自身がALS患者という立場になって感じたのは、「これまで当たり前にできていたことができなくなっていくのは、自分らしさを失っていくような不安や寂しさ、歯がゆさをともなう」ということでした。

40年つづけてきたバレーボールでのワールドカップの審判や強豪チームの監督の座も一気に奪われました。

お気に入りのシャツのボタンが留められない、好きなスーツも靴もどんどん着られなくなっていきます。

自分から好きなものが次々と奪われていく、それは「僕らしさ」が次々と失われていってしまうような感覚でした。

―今の僕の立場だからこそ、言えること

そんな中で考えたのは、「どうしたら、この状況の中でも自分らしさを損ねずに笑顔になれるのだろうか」ということでした。

ふと、これはALSという病気に限らず、さまざまな病気や障害によって「普通の生活」ができなくなった人すべてに通じることなのかもしれない、と思いました。

みんな僕と同じように日常から好きなものが奪われていき、そのことに寂しさや不安やストレスを抱えているけれど、患者側の立場からはなかなかそういうことを発信できないまま、悶々としているのではないだろうか。

僕自身、自分がこういう状況になったことで、障害のある人の生きづらさを初めて実感として味わいました。

難病患者になったからこそ、今の僕の立場だからこそ、言えることやわかることがあります。

そういう視点で、ALSをはじめ、いろいろな病気や障害のある方たちが、どうしたらもっと生きやすくなれるのか、「Quality of Life(生活の質)」の向上のために、この状況を変えていく発信ができるのではないか、そう考えるようになったのです。

声を出すことも、かなり苦しくなってきて、呼吸障害も少しずつ起き、気管切開をして人工呼吸器を装着するかどうかという選択を迫られる段階がALS患者には必ずきます。

気管切開とは、肺に空気を送ったり、痰を吸引したりするための穴をのどぼとけの下に開けることです。

気管切開して人工呼吸器を装着することで呼吸が維持できれば、差し当たって命の危険を遠ざけることができます。

ただその場合、自分の声で話すことが難しくなります。

人とコミュニケーションをとる方法が減っていく中で、声を失うのは大きな不安材料です。

―ALSが治せるようになる日が一日でも早くきたらいい

僕が20年も生きながらえたのは「サポーター」に助けてもらっているからです。

家族、仲間、介護や医療関係のスタッフといった周囲の人たちへはただただ感謝しかありません。

しかし今の日本では7割の患者が気管切開せずに亡くなっています。

充分理解できます。

何故なら家族の負担になりたくない、介護体制構築や生活費を工面できるか。

最低限のパソコン知識はあるか、呼吸器つけたら外すことはできない、24時間寝たきりでおむつの生活になる、さらにプライドを捨てストレスに耐えうる自信はあるか等を事前にクリアする必要があります(これは医師の説明ありません)。

ご自身の覚悟が相当必要です。

ただ僕は、ALSという難病が治せるようになる日が、一日でも早くきたらいいと心から願っています。

その日は決して遠くないはずだとも信じています。

「在宅生活を選ぶ」と決めて

―ALSの介護は大変? 支援者と出会うまで

「在宅生活」ができるとは、まったく思えませんでした。

そんなとき、いつも私を励ましてくれた母が突然死しました。

私は葬儀にも行けません。

入院中の病院のベッドの上で泣いても、自分で涙を拭くこともできず、手を合わせることもできません。

このことがあって、私や家族の意識が変わりました。

いつ死ぬかわからないけれど、それまでの間、本当に遠くの病院でたった一人でいるしかないのか。

ほかに方法がないのだろうか、と思いました。

それから、ほかのALS患者の家族に相談したり、介護の情報を集めることにしました。

私は「まばたきだけで動く特殊なパソコン」を必死で使って、支援してくれそうな医療者にメールを出しました。

その結果、在宅生活を支援してくれる医療者、介護事業者の方と出会うことができ、今に至っているのです。

この経験から、医療者の皆様にお願いしたいのは、患者の意志や気持ちを慎重に確認してほしいということです。

「家族の負担」や「介護体制がない」というのは確かに問題でしょう。

でも家族がいない人、いても介護できない人もたくさんいて、そういう患者のためにほかに方法はないのか、少しでもいいから一緒に考えていただけるとありがたいです。

最初から「難病だから方法がない」と決めつけず、一緒に可能性や希望を探していただけると、私たち患者にとっては本当にありがたいことだと思います。

私は、在宅生活を選ぶと決めて、それを当時の主治医に伝えたときのことを思い出します。

「遠くの病院で長期入院」の予定を変えることになるので、反対されたり、怒られたりするのかと心配でした。

しかし主治医は「俺に自分の意思を言えるようになったとは君も成長したもんだ。

医者冥利に尽きるというもんだ」と言い、私の再スタートを応援してくれました。

あとから考えると、人工呼吸器をつけたころ、この主治医から「強くなりなさい」と何度も言われていました。

でも私は病気を受け入れられず、悲観することも多く、主治医の「強くなりなさい」という言葉の本当の意味がわかっていなかったと思います。

そんな私が、自分の意志で在宅生活を決め、そのために必死になりました。

主治医は、そういう患者の決意を後押しするために「強くなりなさい」と言ってくれていたのではと思い、当初反発していた私も、今はただただ感謝しています。

(土屋雅史コラム「A L Sのクライアントより」より)

―在宅生活を現実にしたきっかけ

妹が具体的にALSで生きてる人のブログを100人分送って来たり(実際40人に会って情報を教えてくれました。

また在宅で欠かせない往診の先生とケアマネも見つけてくれました。

妹の本音は「お兄ちゃん生きて!」だったのでしょう!

―現在の支援制度を利用するにあたってハードルになっているもの

基本的にある程度の財力ないと存命無理です!

年間150~200万は出ていきます(病院入院代年間4ヶ月入院します。介護タクシー代40万、パソコンやパソコンソフトに50万、おむつや衛生製品ケアー代30万など)。

以下は、土屋さんの動画からのお言葉となります。

「10年後の君へ」

悲しかったのは

ペットボトルの栓を開けられなくなった時

バランスを失い何度も顔から床に落ちた時

自分の名前を書けなくなった時

車のウィンカーを操作できなくなった時

他にもたくさん悲しいことがありすぎた

A L Sという悪夢の残酷な宣告を妻と受けた

僕は「ありえない!」と思ったし、妻は泣き崩れていた

当初はあらゆる治療の情報を集め治験も受けた

その時は安直に 単純に

「死を迎えるのみでこのまま死ぬのかなぁ」だった

担当医に「延命しないほうがいい」とも言われた

よく生死の決定は本人の意思という人がいるが

僕はそう思わない!

身近な人の助言が何よりの助けになる

「死ぬのは怖くなかったが生きていくほうが先は見えず怖い」から

声を失っての10年は

舌下につくしがたい 長かった

そして何より苦しく辛かったのは

ほかでもない妻だったろう

ただ恵まれていたことに

常にみんなが僕を「生かして」

支えてくれた

(土屋雅史 動画「10年後の君へ」より)

人とともに生きること 〜在宅生活のリスクと共に

「10年後の君へ」

東日本大震災のときは

後で知ったが津波は2キロ近くまで来ていたという

自宅で停電の中

家族が24時間

アンビューをしてくれていた

この10年

少しだけ自慢できるものが

3つあります

一つ目は妻を休ませる為の年間90日のレスパイト

二つ目は レスパイト先での新人看護教育

自宅にて宮城大・福祉大・白石高のひよっこ看護師への指導

また福祉大生への課外授業の担当

三つ目はたくさんの人が笑顔を

ベッドサイドに届けに来てくれている

東京の9人の仲間の訪問は10年連続になる

(土屋雅史 動画「10年後の君へ」より)

在宅生活を始めて11ヶ月後の2011年3月、東日本大震災が起こります。

仙台に住む土屋さんの自宅は外壁が半壊し、停電が1週間続きました。

電気が止まったため、人工呼吸器も吸引器も暖房も使えなかったと言います。

―東日本大震災

津波は2キロにせまってました。

停電は10日間続き、最初の24時間は家族がアンビューバック(*手動で空気を送り込む人工呼吸器)をし、吸引は足ふみ吸引機を使用し、翌日に近所の人が発電機を持ってきてくれガソリンは往診クリニックの先生が毎日5リットル持ってきてくれてました。

ヘルパーさんも訪看さんも被災したため復帰するまでの5日間は家族がケアーしてくれてました。

断水はしなかったけどとにかく寒かったです。

人工呼吸器が動かない間は、奥様と息子さんお二人が交代でアンビューバッグを手で押し、土屋さんの肺へ空気を送りました。

翌日からは、近所の人や訪問医がガソリンや自家発電器を持ってきてくれ、多くの人の手が土屋さんの命をつなぎました。

ヘルパーも被災していたため、支援が再開できたのはライフラインが復旧した1週間後。

「たくさんの方の協力で、ようやく命の危機を脱せました」。

他にも、近所の人が寒さ対策としてカセットコンロや備品を届けてくれたり、家族に朝昼晩の食事を届けてくれたり……

普段からご近所の方と密度の濃いお付き合いをされている土屋さんは「自分の病の姿を見せるのは抵抗がありますが、私の姿が見えないと、心配してみんなが訪ねて来てくれるんです」と話します。

この経験を通して「たくさんの方の協力で命をつなぐことができましたが、これから在宅生活をする方には、イザというときの心構えや、リスクに備える情報も大切だ」と痛感したそうです。

~ コミュニケーションは自分らしさを示す表現 ~

―命の次に大事なもの

私にとってのコミュニケーションとは

「意思伝達」とともに

「自分らしさを示す表現です」。

だからこそ、コミュニケーションは

「命の次に大事!」なものなのです。

文字で言葉は伝えられても

言葉のイントネーションや感情を

伝えていただける方は少ないものです。

その患者の感性をわかってもらえれば

幸いなのですが…。

私の病気は進行性のため、

いつか今パソコン操作してる瞼が動かなくなることを前提に、

コミュニケーションを取れる最新のテクノロジーの提供をお願いしたいです。

(土屋雅史さん作成 動画より)

―これから介護や医療に携わる人に願うこと

あたたかな一言で長生きできる(笑)

ただ頑張ってる人に「頑張って!」はいらないな。

―在宅生活のポイントは「意思伝達」を続けること

意思伝達できないなら死んだほうがましです。

毎週、学生に自宅で講義してるので「素敵な看護師さんになってね」のメッセージ考えてます。

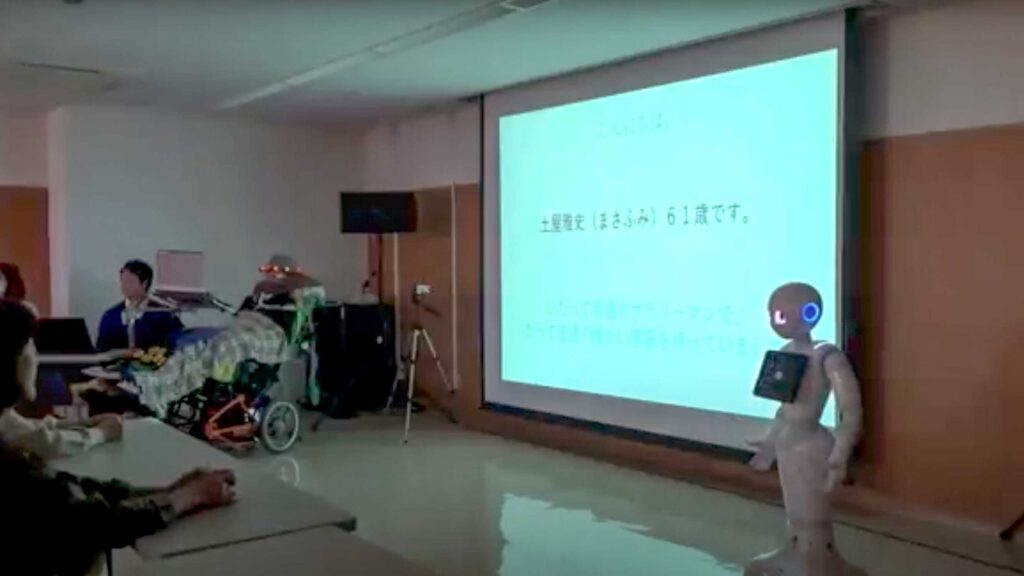

土屋さんの言葉を、ペッパーくん(人型ロボット/右)が音声で学生さんに伝える。

いまのあなたはがんばってますか?

前を向いてますか?

悩んでませんか?

家族を愛し愛されてますか?

何でもトライしてますか?

笑って泣いていますか?

知識を増やしてますか?

親孝行してますか?

友達と連絡とってますか?

人生の岐路に立ったときどうしますか?

いまのあなたは幸せですか?

今が青春、

そして人生は始まったばかり。

いっぱいいっぱい楽しむんだよ毎日を!

でも時間はあっという間に過ぎていくもの。

まず夢を持ち、

目標の設定をしよう!

あせりは禁物、

うまくいかなくてもケセラセラ(何とかなるさ)

上を見てれば、きっとあなたは幸せになれる

ただし決断はスピードもって!

人生はノーアタック・ノーチャンス!

おまじないを教えます、

ベサナム・ベタフチと唱えながら、

木製テーブルを2回たたくと幸運が舞い込みますよ!

あなたとの出会いは一期一会、

この縁も運命!

ずっと応援するからね!

~ 生きていく糧 ~

―土屋さんにとって、日々を生きる糧となるものはどんなものですか?また、どんな時に幸せを感じられていますか?

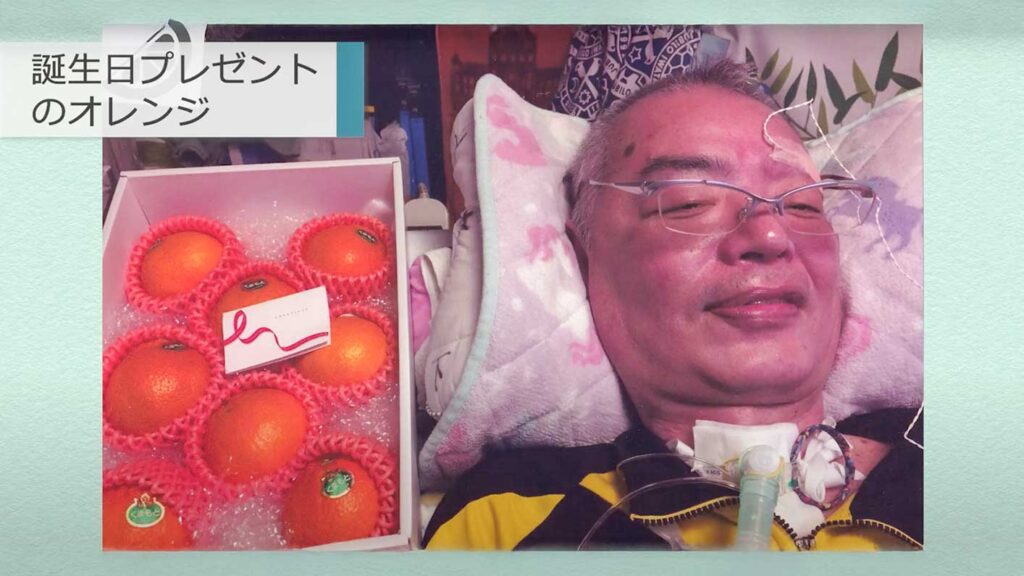

ほめられること、喜ばれることを想像し誕生日メッセージやいろんなプレゼントをしてるとき。

食べれないからFacebookでいろんな駅弁や食べ物の写真を見て保存してる時。

(ちなみに好きだった食べ物はしょうが焼き定食、お寿司、うな重、カレー、チャーハン)

―“お酒の雰囲気が好きな、O型のロマンチスト”の土屋さん。

これからされたいこと、ご自身の夢についてぜひお聞かせください!

一人でも多くの看護師さんを育てる糧になりたい。

IPSによって進行を遅らせるのではなく治癒させる薬がほしい。

オーストラリアとドイツとフロリダの友達のところに行きたい!

いろいろ海外旅行や世界1周クルーズ船に乗りたい。

―ALSなどの難病をお持ちの方へ

ALSの気管切開の判断は安易に決めないで!

気管切開せずに亡くなった方がしあわせなケースもいくらでもあります。

気管切開して後悔してる人もたくさんいます。

※今は気管切開すると2度とカニューレを外せない法律だが、カニューレを外していつでも尊厳死を認める法律に変えてほしい!!→気管切開して生きる方は増えるでしょう!

「ベッドから 車いすから」

僕が見た人の顔の数は2000人を超えた

だからこそ見られない景色を見ることができた

喜怒哀楽の10年の中で自分らしさの個性は押し通してきた

逆にたくさんの我慢も恭順してきた

喋れないということは悔しいものだ

この先10年

後半戦スタートのホイッスルが鳴った

体は動かないが「心は生きている」

ただ厄介なことにA L Sは進行性だ

だが妻の口癖の「今を生きていく」つもりだ

これからはもう少し発想の柔軟性と知識の幅の広さを

ブラッシュアップしていきたい

そして目標より目的にフォーカスしていきたい

絶望から希望への転換にはまだまだ時間がかかりそうだが

「幸せのかけらをあげられる人」

「美味しい空気をあげられる人」

になりたい!

夢を見た

両手が動いて車椅子ながら

東京パラリンピックでJ A P A Nのユニホームを着て

メダルを獲った

<土屋さんへのメッセージ>

▸ホームケア土屋仙台 コーディネーター・酒井いづみさん

土屋様は教えるのが好きという事もあり、新人同行ではとてもお世話になっております。

コミュニケーションも積極的に取ってくださるので、同行中は和気あいあいと支援を行う事が出来ており、クライアント目線でのケアに気づきをいつも与えてくださいます。

他のクライアントには無い、お部屋を埋め尽くすほどの飾り付けにはいつも目を奪われます。

<インタビューコーディネート>

ホームケア土屋仙台 管理者 浅野竜二

ホームケア土屋仙台 コーディネーター 酒井いづみ